CAPITOLO SECONDO

Resistenza, lotta politica e guerra di Liberazione (1943-1945) a Monselice

Fa parte del libro

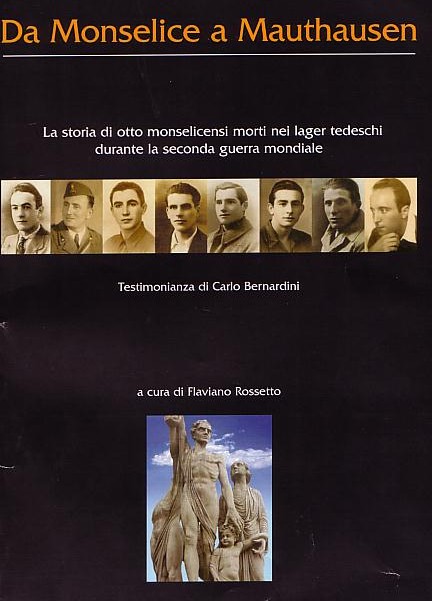

DA MONSELICE A MAUTHAUSEN

La storia di otto monselicensi morti nei campi

di concentramento tedeschi

L’opera ricostruisce le vicende di questi tragici giorni con testimonianze e documenti inediti (tra cui una relazione di un maresciallo delle brigate nere che racconta la sua “particolare” versione dei fatti e altre carte custodite presso l’archivio storico, recentemente riordinato) che mettono in luce quel sacrificio estremo per far trionfare in Italia i principi di libertà e di democrazia. Opuscolo è disponibile in formato PDF [clicca qui…]

Situazione politica in Italia dopo l’8 settembre

A partire dall’autunno 1943, mentre nel Sud il vecchio stato monarchico sopravviveva col suo governo, nell’Italia settentrionale il fascismo risorgeva dalle sue ceneri sotto la protezione degli occupanti nazisti. Il 12 settembre 1943, un commando di paracadutisti tedeschi liberò Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso. Pochi giorni dopo, il Duce annunciò la sua intenzione di dar vita, nell’Italia occupata dai tedeschi, a un nuovo stato fascista (Repubblica di Salò, sul lago di Garda) che continuasse a combattere a fianco dell’antico alleato germanico.

Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia

Fra il 1943 e il 1944, mentre gli anglo-americani erano impegnati nella lunga campagna d’Italia, i sovietici, dopo aver respinto, nel luglio ’43, l’ultimo attacco in forze tedesco, iniziarono un’inarrestabile avanzata che si sarebbe conclusa solo nell’aprile-maggio ’45 con la conquista di Berlino. Sul fronte occidentale nel frattempo si preparava un massiccio attacco alle forze tedesche in Francia. La riscossa ebbe inizio il 6 giugno 1944 con il famoso sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich era imminente.

Nasce la resistenza in Italia e nel Veneto

Contemporaneamente, si formarono le prime formazioni armate dall’incontro fra i piccoli nuclei di militanti antifascisti già attivi nel paese e i gruppi di militari sbandati che non avevano voluto consegnarsi ai tedeschi. I partigiani agivano soprattutto lontano dai centri abitati, con attacchi improvvisi ai reparti tedeschi e con azioni di sabotaggio e disturbo; ma erano presenti anche nelle città con i Gruppi di azione patriottica, piccole formazioni di tre o quattro uomini che compivano attentati contro militari o contro singole personalità tedesche e repubblichine. Ad ogni attacco i tedeschi rispondevano con spietate rappresaglie.

Dopo una prima fase di aggregazione spontanea e spesso casuale, le bande partigiane si andarono organizzando in base all’orientamento politico prevalente fra i loro membri: le brigate Garibaldi, le più numerose e attive, erano formate in maggioranza da comunisti; le formazioni di Giustizia e Libertà, anch’esse abbastanza consistenti, si ricollegavano all’omonimo movimento antifascista degli anni ’30 e al nuovo Partito d’Azione che ne aveva raccolto l’eredità; le brigate Matteotti erano legate ai socialisti. Vi erano anche formazioni cattoliche e liberali e bande autonome composte per lo più da militari di orientamento monarchico (cfr. A. VENTURA, Padova, Bari 1989).

Nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre, i rappresentanti di sei partiti (Pci, Psiup, Dc, Pli, Pda, oltre alla Democrazia del lavoro, appena fondata da Ivanoe Bonomi) si riunirono a Roma e si costituirono in Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), incitando la popolazione «alla lotta e alla resistenza […] per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni». I partiti antifascisti si proponevano così come guida e rappresentanza dell’Italia democratica, in contrapposizione non solo agli occupanti tedeschi e ai loro collaboratori fascisti, ma allo stesso sovrano, corresponsabile della dittatura e della guerra, e al governo Badoglio, di cui il CLN chiese la sostituzione.

Nell’ottobre ’43 il nuovo governo dichiarò guerra alla Germania e ottenne per l’Italia la qualifica di “cobelligerante”. Un corpo italiano di Liberazione combatté in effetti a fianco degli anglo-americani, in rappresentanza del ricostituito esercito italiano. Uno di questi è stato Vittorio Rebeschini che racconta in appendice a questo volume la sua esperienza.

Nel marzo 1944 il comunista Palmiro Togliatti, giunto in Italia dall’Urss dopo un esilio durato quasi vent’anni, scavalcando la posizione ufficiale del CLN, propose di accantonare ogni pregiudiziale contro il re o contro Badoglio e di formare un governo di unità nazionale capace di concentrare le sue energie sul problema prioritario della guerra e della lotta al fascismo (Svolta di Salerno).

La scelta togliattiana consentì comunque di formare, il 24 aprile, il primo governo di unità nazionale, presieduto sempre da Badoglio e comprendente i rappresentanti dei partiti del CLN. Da parte sua Vittorio Emanuele III si impegnò, una volta libera Roma, a trasmettere provvisoriamente i suoi poteri al figlio Umberto, in attesa che, a guerra finita, fosse il popolo a decidere la sorte dell’istituzione monarchica. Nel giugno 1944, dopo che Roma era stata liberata dagli alleati, Umberto assunse la luogotenenza generale del Regno. Badoglio si dimise e lasciò il posto a un nuovo governo di unità nazionale presieduto da Ivanoe Bonomi, emanazione diretta del CLN.

Le formazioni partigiane che già dal gennaio avevano la loro guida politica nel CLN Alta Italia (CLNAI), si diedero anche una direzione militare con la costituzione, nel giugno ’44, di un comando unificato. La base di reclutamento delle bande si allargò, soprattutto fra gli strati operai e contadini, anche per l’afflusso di molti giovani renitenti alla leva decretata dal governo di Salò. Le azioni militari dei partigiani divennero più ampie e frequenti, nonostante le feroci rappresaglie effettuate dai tedeschi.

Il governo Repubblichino a Padova

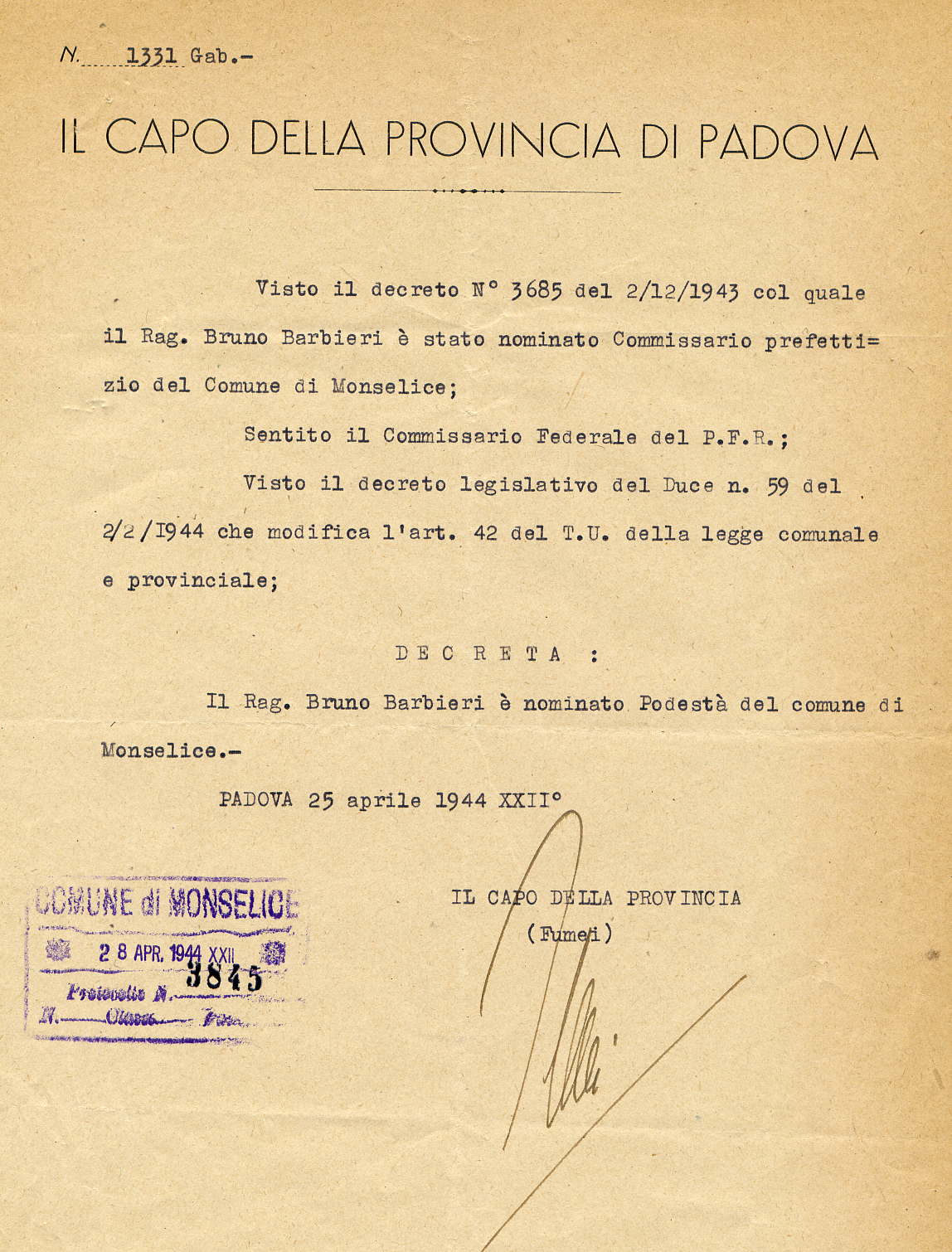

In un primo tempo alla direzione provinciale del nuovo partito fascista repubblichino venne eletto un triumvirato, poi le funzioni direttive furono concentrate nel Capo della Provincia, che le esercitava a mezzo d’un suo commissario. Uno dei triumviri nella provincia di Padova fu il monselicense rag. Bruno Barbieri, già segretario politico del Fascio locale, “uno dei più indomiti e tenaci fascisti e squadristi locali”.

Il triumvirato esplicò in particolare la sua opera nel formulare le liste di proscrizione comprendenti tutti i più importanti personaggi della provincia che durante il ventennio fascista erano stati i principali esponenti della politica e della cosa pubblica, ma che ai nuovi padroni erano invisi per la troppa autorità da essi esercitata in passato e per dubbi sulla loro poco sicura fede fascista, specie dopo il 25 luglio. Fra i proscritti i senatori conte Giacomo Miari de Cumani ed il conte Francesco Giusti del Giardino, il marchese Taino Bonacossi, gentiluomo d’onore della regina, Annibale Mazzarolli, già podestà di Monselice. I primi tre e molti altri furono tratti in arresto nottetempo e portati al carcere padovano dei Paolotti, ove rimasero per qualche giorno finché il capo della Provincia Fumei, a seguito dell’intervento del Vescovo, non li fece liberare. I minacciati processi a loro carico non furono più fatti.

Nel padovano emerge il senso dell’incertezza, della precarietà per il domani, l’esigenza di trovare un sicuro rifugio dai rastrellamenti nazi-fascisti almeno fino all’atteso sfondamento del fronte da parte degli eserciti alleati, più che la consapevolezza di essere di fronte ai primi inizi di un movimento di guerriglia.

Il governo Repubblichino a Monselice

L’8 ottobre 1943 Silvio Simoni di Padova assumeva le mansioni di commissario del Fascio repubblicano di Monselice, carica che egli ricoprì per breve tempo in quanto sostituito poco dopo dal Romaro. Questi la conservò sino alla caduta definitiva di Mussolini. La nuova repubblica che il Duce stava costituendo con la protezione di Hitler poteva contare a Monselice sull’appoggio di Antonio Verza, direttore di banca; Ugo Barbieri, ragioniere e commerciante, eletto triumviro della federazione provinciale repubblichina; Giuseppe Dainese, un intellettuale; Edimio Rossato e poi suo fratello Leo. I responsabili delle squadre d’azione, delle brigate nere e del collaborazionismo con i tedeschi erano: Primo Cattani, vice federale ed ispettore impiegato nell’azienda elettrica; Cursio Raffaele, un agrario arrivato da poco a Monselice con funzioni di comandante delle squadre d’azione e «magna pars» nei rastrellamenti, e Gaetano Meneghini, ex impiegato in un consorzio. Costoro ebbero un ruolo determinante nelle vicende della Resistenza monselicense, come vedremo tra breve.

Questi erano gli uomini del Duce a Monselice. Una città che rimase fedele ai propri ideali nonostante tutto, vittima essa stessa della retorica che per anni aveva propagandato nelle piazze cittadine che portò alla morte personaggi come i due pittori futuristi Fasolo e Forlin, andati volontari a morire per quegli ideali che avevano tentato di eternare nell’arte pittorica.

Una delle prime iniziative del partito fascista repubblicano fu quella di sopprimere i nomi dei Savoia dall’intestazione di piazze e vie. Così, ad esempio, qui da noi, il viale del Re cambiò il nome in quello di viale Ettore Muti, la piazza Vittorio Emanuele II in quella di piazza “Mazzini”. Fu levato il busto di Vittorio Emanuele II dalla facciata di ponente del Municipio e sostituito con quello di Garibaldi.

I carabinieri furono licenziati ed in massima parte deportati in Germania. Vennero sostituiti dalla Guardia Nazionale Repubblicana a cui si aggiunsero quindi le squadre d’azione e le brigate nere, formate ambedue dagli elementi più violenti raccoltisi sotto le ali del nuovo partito. Scopo delle squadre d’azione e delle brigate nere era quello di agire contro gli antifascisti e contro gli inosservanti delle leggi fasciste. Esse adempirono tale scopo senza remissione e con inaudita ferocia. Rastrellamenti e deportazioni furono all’ordine del giorno. Nessuno, che non fosse in assoluto ed indiscutibile odore di santità fascista e repubblicana, poteva sentirsi sicuro della propria incolumità. Nottetempo venivano requisite automobili pubbliche e private, si andava a prelevare nelle case coloro che erano stati posti all’indice; non si ammetteva resistenza alcuna, le minacce erano seguite dai fatti. Eravamo nel regno del terrore. Monselice inoltre, assieme ad alcuni paesi vicini, diventa un importante centro di rifornimento del mercato nero, alimentato, molto probabilmente, anche dai furti e dalle rapine che colpiscono i ricchi possidenti locali.

Gli sbandati e i prigionieri dopo l’8 settembre

Dopo l’8 settembre, si formavano, nella campagna, i primi nuclei di sbandati, renitenti e disertori che erano tornati a casa, intuendo che uno dei principali obiettivi delle truppe tedesche d’occupazione sarebbe stato quello di procedere nuovamente alla loro cattura, per poi internarli in Germania. Nelle campagne a nord di Padova si sparpagliò il centinaio di prigionieri sudafricani internati nel campo di lavoro di Pontevigodarzere, posto sull’argine destro del Brenta. Nella zona di Abano cercarono rifugio una sessantina di prigionieri. Alcune famiglie di Faedo, sui Colli Euganei, e di Lissaro, vicino a Mestrino nell’alto padovano, con pietosa e cordiale ospitalità, aprirono loro case e fienili. Assieme agli innumerevoli sbandati dell’esercito italiano, i prigionieri abbandonarono i campi di lavoro e di concentramento, totalmente in balia del proprio istinto di conservazione e di sopravvivenza.

La situazione peggiorò decisamente durante il mese di ottobre del ‘43, quando i tedeschi, considerato forse lo scarso successo della tattica adottata a settembre, promisero di corrispondere un premio di milleottocento lire a chi denunciasse o consegnasse al comando un prigioniero alleato. A questo punto molti ex prigionieri, braccati continuamente dai nazi-fascisti e divenuti sospettosi anche nei confronti delle famiglie ospitanti, preferirono abbandonare i rifugi e tentare un piano di fuga. E spesso, ad essi mescolati, agirono molti appartenenti al mondo della tradizionale microcriminalità che approfittarono dell’eccezionalità del momento per allargare la loro attività.

I disgraziati che non erano riusciti a darsi alla macchia venivano chiusi in carri bestiame e inviati in Germania, in campi di concentramento o ai lavori forzati; quelli che erano sfuggiti alle ricerche andavano per lo più ad ingrossare le file dei partigiani. Transitavano per la nostra stazione ferroviaria treni carichi di famiglie ebraiche, provenienti dall’Italia centrale, accatastate e chiuse in carri merci: uomini, donne e bimbi di ogni età e condizioni, sparuti ed affamati, sorvegliati ed accompagnati da soldati per lo più tedeschi, veri sicari ed aguzzini. Essi non potevano per nessun caso o bisogno uscire dal loro carro e dovevano rimanere affastellati con i malati e con i morti.

Gli sfollati dal Meridione, dall’Istria e da Padova

Già dal novembre del 1943 a parecchi comuni della diocesi, per iniziativa delle autorità civili e militari, venne assegnato un certo numero di sfollati delle regioni dell’Italia centrale costretti ad abbandonare in massa i loro paesi e a risalire lungo tutta la penisola con poche masserizie, « laceri, sudici, affamati e ammalati », per lasciar spazio alla costruzione della linea difensiva Gustav. A questi si aggiungono triestini che trovano ospitalità anche nel nostro comune. A San Cosma, ci racconta il parroco, trovano posto 129 persone che vengono sistemate presso i parenti o in alcuni appartamenti sfitti del centro e della campagna. Allo sradicamento forzato delle popolazioni meridionali si aggiunse, dopo i primi due bombardamenti della città di Padova del 16 e del 30 dicembre ’43, l’ondata degli sfollati che dalla città cominciarono a sciamare verso i piccoli centri agricoli.

Battaglia Terme, fatta più volte bersaglio per la presenza delle officine Galileo e della conca di navigazione, a novembre aveva il centro completamente sgomberato. Dal 18 luglio al 13 settembre 1943 ben 28 bombardamenti si succedettero a Boara Pisani; obiettivo fisso: distruzione dei due ponti sull’Adige.

La guerra continua, ma come?

Non era possibile – scrive il Carturan – che gli alleati pensassero veramente di invadere la Germania dalle Alpi, sapendo che queste costituivano una barriera insormontabile, e che a difenderle sarebbero bastati pochi soldati. Queste ed altre simili considerazioni ci tormentavano in quei giorni. Eravamo perciò divenuti tutti piccoli strateghi e cercavamo naturalmente di risolvere a nostro favore l’assillante problema sul futuro della guerra. Ma non era questo soltanto il pericolo che ci tormentava. L’aviazione alleata non ci dava ormai più tregua. Si comprendeva che le frequenti, ininterrotte incursioni su Padova e sulle altre città della Venezia preludevano, man mano che la guerra correva più o meno velocemente verso il suo epilogo, ad inevitabili azioni sul nostro territorio. Di qui la giustificata frenesia di noi tutti per trovare uno scampo, un riparo alle conseguenti distruzioni, che ci prospettavamo ormai inevitabili. Molte famiglie si erano già procurate un rifugio nelle campagne, trasportando in varie località il loro mobilio, e tutti avevano provveduto a sotterrare o comunque nascondere in posti più o meno remoti e sicuri masserizie, oggetti preziosi ed altro.

Per sollevare il morale della gente venivano diffuse notizie su potenti armi segrete che la Germania stava per fabbricare e che avrebbero potuto rovesciare le sorti della guerra. A Monselice, per esempio, i dirigenti del Fascio repubblicano facevano leggere ad amici e conoscenti, sotto il manto d’una bugiarda segretezza, certi fogliettini dattilografati i quali avrebbero dovuto contenere le dichiarazioni fatte da Mussolini in Consiglio dei Ministri, verso la fine di agosto 1944, a proposito delle armi nuove. Gli stessi comandi tedeschi a Monselice non nascondevano la loro ferma fiducia nelle famose armi nuove.

Monselice dopo l’8 settembre 1943

La situazione complessiva era disastrosa. Da parecchio tempo le nostre strade erano invase da buoi e cavalli, da carriaggi carichi d’ogni ben di Dio, da autoveicoli e carrozze di ogni valore, il tutto proveniente da sud, sottratto alle città e alle campagne dalle quali le truppe tedesche si erano già ritirate o che avrebbero dovuto abbandonare a breve termine. Tutto questo materiale veniva incanalato, durante il giorno, verso strade nascoste di campagna perché non fosse avvistato dagli aeroplani alleati, e la notte veniva caricato nella nostra stazione ferroviaria, la quale era ormai considerata, nel tratto Ferrara-Venezia, l’unica in vera efficienza. Passavano in continuazione convogli di treni diretti in Germania, carichi di soldati italiani prigionieri, con al braccio il distintivo della Croce Rossa. Ai più sfortunati, che venivano condotti in Germania affamati ed assetati in carri da bestiame, non mancò l’estrema solidarietà del popolo. A Monselice, come in molte altre stazioni ferroviarie di transito delle tradotte, molti volontari offrivano ai prigionieri pane, frutta e bibite, nascondendo il più possibile l’angoscia e il dolore presenti dappertutto.

Lancio di strani manifestini nel cielo di San Bortolo

Il 6 novembre 1943, in una incursione aerea furono sganciate quattro bombe sulla Città del Vaticano. I danni furono minimi, ma le bombe destarono grande impressione in Europa. Non furono mai accertati i responsabili, ma si fecero varie ipotesi, non ultima quella che gli apparecchi fossero di nazionalità tedesca e che l’attentato avesse avuto lo scopo di mettere il Vaticano contro gli alleati e dare alla propaganda italo-tedesca un formidabile mezzo a proprio vantaggio. Infatti allora era valida opinione che la politica vaticana fosse orientata da simpatia verso gli anglo-americani.

In ogni caso il 2 dicembre 1943, un mese dopo l’attacco aereo sulla città del Vaticano, un aereo soprannominato “cicogna” attraversava obliquamente il territorio di Monselice, lanciando una grande quantità di volantini. Il testo di uno di essi rilanciava l’accusa che responsabili dell’ “attentato criminale al capo della cristianità” sarebbero stati “i gangsters dell’aria anglo-americani”, fermamente decisi dai loro capi a “distruggere l’Occidente e la sua civiltà”. “Noi però”, commenta il maestro Pietro Gattazzo il cronista della parrocchia di San Bortolo di Monselice, che aveva raccolto il volantino, “non ci pronunciamo su queste affermazioni: giudicherà l’avvenire.”

È a questa data che il Vicario foraneo di Monselice notificò al parroco don Silvio Resente la disposizione di mons. Agostini secondo la quale e in seguito al verificarsi di qualche episodio di sabotaggio, in tutti i comuni della provincia di Padova, venne reso obbligatorio “un servizio di vigilanza alle linee telefoniche tedesche” esteso indistintamente a tutti i civili, secondo il turno disposto dall’ufficio municipale. I parrocchiani di San Bortolo erano impegnati nel servizio ogni quarantacinque giorni circa, mentre invece quelli di altri comuni, dove l’estensione della rete telefonica era maggiore e minore la densità della popolazione, erano chiamati al lavoro molto più spesso.

Il 16 dicembre 1943, poco dopo mezzogiorno, vi fu il primo bombardamento su Padova. Fu colpita la zona dell’Arcella, corso del Popolo e contrade adiacenti. Si contarono parecchie centinaia di vittime e molti furono i fabbricati abbattuti o sinistrati. Fortemente danneggiata la stazione ferroviaria. È semplicemente desolante e raccapricciante udire la descrizione dei terribili e spaventosi effetti del bombardamento, in particolare riguardo alle vittime umane.

Nascita del movimento partigiano nel padovano

Il 10 settembre i tedeschi occupavano Padova, mentre l’esercito privo di ordini e abbandonato a se stesso dagli alti comandi, si dissolveva. Nei giorni seguenti colonne di soldati italiani prigionieri passavano per le vie periferiche avviati ai campi di concentramento, aiutati dalla popolazione nei bisogni più immediati. Numerosi prigionieri alleati trovavano rifugio e assistenza, nonostante i gravi rischi, per lo più nelle case contadine con l’aiuto determinante del clero.

Nonostante la disfatta militare e morale i partiti antifascisti non persero tempo. Subito dopo l’armistizio, Concetto Marchesi istituiva a Padova il comitato di liberazione nazionale regionale veneto (CLNRV). Nella sua prima costituzione era formato da Egidio Meneghetti, che sin dall’inizio ne assumeva la direzione, Silvio Trentin (Partito d’Azione), Marchesi (Pci), Saggin (Dc) e Alessandro Candido (Psiup). Trentin e Meneghetti furono determinanti nell’impostazione della lotta di Liberazione nel Veneto, grazie alle loro capacità organizzative e militari.

Per le sue caratteristiche geografiche di regione di pianura (ad eccezione dei colli Euganei), la provincia di Padova non si prestava allo sviluppo di grosse unità partigiane. In compenso la città di Padova, per le sue dimensioni e per la presenza dell’Università, consentiva l’organizzazione d’una ben articolata struttura e offriva un ambiente in cui potevano agire piccoli gruppi armati capaci di colpire di sorpresa e scomparire nel nulla.

La prima organizzazione partigiana spetta principalmente alla formazione di «Giustizia e libertà» del Partito d’Azione, che prenderà il nome di “Brigata Silvio Trentin”, organizzata e guidata con leggendaria audacia dall’ingegner Otello Pighin, «Renato», assistente universitario ed ex ufficiale, finché non cadrà il 7 gennaio 1945 in un agguato tesogli in via Rogati dai militi della “banda Carità”.

Dalle prime azioni prevalentemente dimostrative, con esplosioni di bombe e lanci di manifestini, presto l’azione si dispiega in sistematiche operazioni di sabotaggio, e attacchi a centri militari in città e nella provincia. La guerriglia urbana e nelle campagne s’intensifica quando i comunisti scendono in campo in forma più organizzata e sistematica seguendo le precise direttive di Togliatti, ritornato precipitosamente dalla Russia. (Svolta di Salerno – 31 marzo 1944 – Il consiglio nazionale del Pci aderisce, sia pure momentaneamente, al governo Badoglio, secondo l’obiettivo prioritario dei comunisti che prevede la costituzione di un governo di unità nazionale nel quale siano rappresentati tutti i partiti, al di là della questione istituzionale della scelta tra monarchia o repubblica).

Il maggiore impegno dei comunisti si traduceva nella formazione, agli inizi del mese di maggio 1944, della “Brigata Garibaldi Padova” operante in città e nella provincia di Padova (anche a Monselice) che assumerà poi il nome di Franco Sabatucci, uno dei suoi più valorosi comandanti caduto nel dicembre del 1944. “Nei primi mesi del 1944” – precisa Aronne Molinari comandante della Divisione Garibaldina “F. Sabatucci” – “sentimmo l’esigenza di migliorare sia i collegamenti che l’unità d’azione.” Il gruppo cittadino padovano, dopo alcune riunioni, decise di formare un comando composto da tutti i gruppi periferici. L’azione e la strategia dovevano essere il più possibile uniformi e collegate per facilitare la formazione di gruppi partigiani con una vera e propria struttura militare in tutta la provincia. Nonostante le forti preoccupazioni di una minoranza che non vedeva la possibilità di sopravvivenza di gruppi partigiani estesi, date le caratteristiche territoriali della provincia di Padova quasi interamente pianeggiante, si costituì un comando con responsabilità direttive che prese subito accordi con il Comitato di Liberazione Nazionale e con il Comando Triveneto Partigiano. Si passò subito all’azione. Ai primi di giugno il comando brigata Garibaldi Padova funzionava regolarmente con sede provvisoria in casa del dott. Marcello Braghetta in via G. Bruno, al civico 3. La provincia di Padova fu divisa all’inizio in sette zone e quindi sette brigate.

1° Brg. Stella – comandante: Mario Finco (agiva a Piazzola)

2° Brg. Audace – comandante: Ugo Trentin (agiva a Padova ovest)

3° Brg. Paride – comandante: Giuseppe Doralice (agiva a Montagnana)

4° Brg. Falco – comandante: Luigi Giorio (zona Monselice e Colli)

5° Brg. Contiero – comandante: Boccardo Cesare (agiva a Conselve)

6° Brg. Sparviero – comandante: Zanella Raimondo (zona Cadoneghe – Camposampiero)

7° Brg. Busonera – comandante: Giovanni Zerbetto (Padova e periferia)

A seguito dello svilupparsi della lotta partigiana e dell’affluenza nelle unità partigiane, si rese necessario, sia per ragioni precauzionali, sia per avere un più marcato controllo delle zone, creare altri comandi. Nel 1945 le brigate divennero undici.

L’attività della divisione “Garibaldi” non fu facile e spesso si rese necessario integrare le file a causa degli arresti operati dai fascisti e tedeschi. Mancavano mezzi e armi e, diciamolo francamente, esperienza per quanto riguardava la guerra partigiana. Mancavano soprattutto quella scaltrezza e quel coraggio indispensabili ad un vero partigiano. Supplirono a tutto ciò sia l’esempio che l’impegno dei comandanti e dei partigiani, così che in breve tempo ottenemmo dei proficui risultati. Furono ben dieci le brigate e due i distaccamenti riconosciuti dalla Commissione Triveneta e dal Governo di allora, che pagò regolarmente a tutti i partigiani la decade loro spettante secondo il periodo riconosciuto e il grado ricoperto nelle singole formazioni.

Nell’estate-autunno del 1944 la guerriglia divampa in città e nelle campagne con una violenza inaudita. Tra luglio e novembre un rapporto del capo della provincia di Padova Federigo Menna, a capo della polizia di Salò, registrava 117 atti di sabotaggio e 25 «omicidi a scopo politico», 22 contro fascisti e 3 contro ufficiali, e il prelevamento di 3 ostaggi. Le rappresaglie erano feroci. Nelle file delle brigate nere e della «Muti» riemergevano, accanto a giovani e giovanissimi, i vecchi squadristi, che ne costituivano il nucleo più numeroso e spietato. Operavano a Padova, tra le altre, la banda di Francesco Toderini (già comandante della squadra d’azione padovana «Me ne frego») e quella del maggiore Carità, composta in gran parte di toscani, fuggita da Firenze. Grazie ad una estesa rete spionistica e con l’impiego sistematico della tortura e in stretta collaborazione con le SS tedesche riuscivano a sferrare durissimi colpi all’organizzazione clandestina. Molti partigiani finivano in quei giorni nelle celle di palazzo Giusti, sede della banda Carità, trasformato in un sinistro luogo di efferate torture. Anche i giovani monselicensi finirono nelle celle padovane. Furono torturati con scariche elettriche ai genitali, percossi e umiliati in mille modi, come racconteremo più oltre.

Il 17 agosto, per rappresaglia contro l’uccisione di un tenente colonnello, sullo stesso luogo dell’attentato, in via S. Lucia, venivano innalzate tre forche, sulle quali veniva impiccato il medico Flavio Busonera, partigiano garibaldino, in mezzo a due condannati per reati comuni. Poche ore dopo, nella caserma di Chiesanuova, venivano fucilati sette prigionieri, tra i quali Luigi Pierobon, partigiano garibaldino. Guerriglia, rastrellamenti, scontri a fuoco e feroci rappresaglie infuriavano anche nella provincia, specie nella Bassa Padovana, con epicentro nel Montagnanese.

Nonostante le perdite, la Resistenza si organizzava dandosi una struttura “quasi” militare e nell’estate del 1944 si costituivano nella Bassa Padovana la «Guido Negri», la «Luigi Pierobon» e la brigata «Adige». Le «Brigate del popolo» di ispirazione democristiana, coordinate da Sabadin e Zancan, si affiancavano così in tutta la provincia alla «Trentin» e alla «Sabatucci», le quali operavano con una strategia più aggressiva, che rifletteva la diversa impostazione politica del Partito d’Azione e dei comunisti.

Ma purtroppo l’avanzata degli alleati si fermava alle soglie della pianura padana, e in settembre l’offensiva partigiana si chiudeva tragicamente con la grande controffensiva nazi-fascista, particolarmente violenta e sistematica nel Veneto, che più d’ogni altra regione del Nord rivestiva un’importanza strategica per lo schieramento germanico. Semplificando: intere formazioni partigiane venivano neutralizzate sul campo o grazie alle numerose spie che, spesso con le minacce, collaborarono con i repubblichini. Nonostante tutto, nel mese di dicembre del 1944 le file partigiane contavano nel padovano circa 5.600 uomini, ancora scarsamente armati.

Nella successiva primavera, con la ripresa degli aviolanci e con l’avvicinarsi dell’offensiva finale degli alleati, il movimento partigiano conosceva una vigorosa espansione. Nelle giornate di aprile l’insurrezione partigiana liberò interamente il Veneto prima dell’arrivo delle truppe alleate. Anche Padova era liberata, ma aveva pagato un pesante tributo alla guerra e alla lotta di liberazione. Difficile fare un bilancio dei caduti e delle vittime. Possediamo solo dati approssimativi per tutta la provincia. Le forze della Resistenza padovana contavano alla fine 573 caduti tra partigiani e «patrioti», e 274 feriti.

La reazione delle brigate nere

In opposizione alle forze partigiane, tra la primavera e l’estate del ’44, cominciano a farsi più incisive le squadre di azione fascista, le brigate nere, veri battaglioni della morte: un amalgama di delinquenti, di facinorosi, di temerari, rifiuti di galera, reclutati nella totalità da tutte le case di pena del regno, aventi al loro attivo solo mandati di cattura per delitti compiuti, i quali, forti dell’appoggio tedesco, si ergono a tutori dell’ordine pubblico. Occupano tutte le caserme dei reali carabinieri rimaste deserte e nelle loro scorrerie più o meno legalizzate, hanno piena libertà di compiere ogni sorta di angherie e di soprusi, che a suo tempo la storia renderà noti. Le loro gesta convincono i giovani renitenti e gli sbandati a restare alla macchia e, in certi casi, a organizzarsi per bande.

L’azione devastatrice dei bombardamenti agì psicologicamente sulle reclute che, sfuggite o scampate al massacro, disertarono subito in massa e scapparono a casa. I giovani ridiscesero nel ventre della terra, nascondendosi nei sotterranei e nei rifugi scavati presso le abitazioni o in aperta campagna. Chi invece veniva preso, era accusato di diserzione e condannato a morte. Il meglio che gli potesse capitare era la commutazione della pena capitale con l’invio in un campo di internamento in Germania.

Aumentava di giorno in giorno la ripulsa del neofascismo e di Mussolini in particolare, “intimamente odiato da tutto il popolo”, e considerato “il genio malefico di tutto il paese”, come pure cresceva l’avversione verso i tedeschi, che ormai avevano conseguito definitivamente « la nomea di oppressori e di sgherri per il cattivo trattamento e pessimo contegno avuto ed usato con il soldato italiano nei fatti d’arme di Russia, d’Africa, di Tunisia ed anche d’Italia ». La rivalità era così profonda che non pochi soldati erano giunti ad affermare « che piuttosto di ritornare sotto le armi a combattere assieme ai tedeschi, preferivano lasciarsi fucilare sulla soglia della propria abitazione» . E le genti contadine spesso si dimostravano solidali con loro: questo almeno possiamo desumere da alcuni episodi.

Le azioni che i partigiani sferravano in montagna e i rastrellamenti che i nazi-fascisti facevano immediatamente seguire per rappresaglia, costituivano, a primavera inoltrata, l’oggetto dei commenti quotidiani anche delle genti della pianura. Le notizie dei sequestri notturni, delle uccisioni avvolte in un impenetrabile mistero, le aggressioni a mano armata a scopo di rapina, come, dall’altra parte, le impiccagioni e le fucilazioni, ferivano la sensibilità della maggioranza e lasciavano un indefinibile senso di disgusto. Si aggiunga la paura dei bombardamenti che dalla città si era diffusa all’intera provincia, per comprendere come bastasse poco perché degenerasse in forme di panico collettivo e incontrollato.

“Dietro ogni carcerato, ogni deportato, ogni impiccato, dietro ogni agguato teso dai fascisti ai resistenti, dietro ogni rastrellamento e dietro ogni villaggio bruciato, stava quasi sempre un’informazione captata e trasmessa da uno zelante informatore o l’indice teso di una spia. Qualche volta, bisogna ammetterlo, stava più semplicemente l’imprudenza di alcuni partigiani noncuranti delle norme cospirative e anche la debolezza o l’incoscienza di qualche resistente caduto nelle mani del nemico e con questo sceso a patti nella speranza di ricavarne vantaggi personali” (Gaddi, Resistenza padovana…cit.).

Un episodio significativo della tensione del momento è contenuto nelle cronache di San Bortolo. Nella solennità di San Pietro del 1944, verso le 10,30 due macchine tedesche si fermarono lungo la strada nazionale, alla ricerca di pollame per i soldati ammalati. Bastò che il giovane parrocchiano Sesto Ruffini entrasse in chiesa a messa cantata già iniziata per avvertire un suo amico, perché si diffondesse l’allarmante notizia che erano vicinissimi “i repubblicani, armati, col proposito di fare una grossa retata … per la Germania! Tutti i giovani, bianchi per la paura, si precipitano fuori di chiesa e corrono a nascondersi lontano, nei fossi, nel frumento quasi maturo! E lo stesso fanno anche le donne! E anche i chierichetti! E il parroco, rimasto quasi solo, termina la santa messa in tono basso e non più cantata.” La sera del 5 aprile 1944 a San Cosma vennero bloccate le strade da appostamenti di brigate nere; furono fermati giovani e persone; il mattino seguente alcuni sono liberati, altri trattenuti. Alcune famiglie lamentarono la scomparsa di riserve famigliari.

I lavori di fortificazione a Monselice nell’agosto 1944

In previsione dello sfondamento della linea gotica, sotto l’assalto degli alleati, il comando tedesco, nell’estate del 1944, trasformò il Veneto in un immenso cantiere. Lo scopo era di creare in fretta alcune successive linee di difesa per resistere ad oltranza al nemico, impegnandolo su un terreno che risparmiasse al paese gli orrori della guerra o, nella peggiore delle ipotesi, agevolasse senza grandi perdite la ritirata dell’esercito al di là delle Alpi. Una prima linea di fortificazione aveva il suo punto di forza nella parte sud-ovest dei Colli Euganei, tra Este e Monselice, per prolungarsi poi lungo la Rovigana e il canale Gorzone, fino a Cavarzere e al mare. Una successiva linea, definita di resistenza ad oltranza, era posta lungo il Bacchiglione da Vicenza a Padova e, lungo il Brenta, da Padova alla laguna. Più a nord, costeggiando tutto l’arco montano delle Prealpi e dei Sette Comuni, si estendeva l’ultima posizione difensiva allestita dai tedeschi nel Veneto.

Data l’urgenza di apprestare le difese, a tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni (compresi i liberi professionisti, gli impiegati e i commercianti) venne imposto il lavoro obbligatorio. L’annuncio, nei paesi interessati alle opere di fortificazione, fu dato con una certa solennità il 15 agosto, festa dell’Assunta. Il 16 agosto gli uomini abili del paese, come quelli dell’intero mandamento di Este e Monselice, erano già impegnati sui colli con vanga e piccone sotto la guida di istruttori tedeschi. Ben presto si aggiunsero “molte centinaia e migliaia” di operai provenienti dai paesi del Polesine, dalla città e provincia di Padova.

Nelle campagne del comune di Monselice « parecchie migliaia di operai », reclutati a forza perfino nei paesi a nord di Padova, furono assunti dai tedeschi a scavare trincee, fosse anticarro e postazioni di cannoni. “Questa volta almeno, unica volta forse nella storia umana” – scrive il maestro Gattazzo, redattore della cronistoria di San Bortolo di Monselice – “si son visti accedere allo stesso lavoro obbligatorio grandi e piccoli, nobili e villani, senza distinzione, costretti tutti da una legge inesorabile, come quella che impera nei regni d’oltretomba”. Nel territorio di Pozzonovo, il parroco poté rilevare come fossero migliaia e migliaia gli operai occupati nella costruzione di un centinaio di casematte e nello scavo di camminamenti “per decine e decine” di chilometri.

Dal 17 agosto le autorità nazi-fasciste cominciarono a sequestrare tutte le biciclette in circolazione per assegnarle al personale che veniva avviato al lavoro. Verso la fine di agosto i trenini di Adria e di Piove di Sacco arrivavano a Cavarzere rigurgitanti di “precettati” che correvano subito al centro per ricevere le ultime disposizioni dei comandi. Erano operai, lavoratori di terra, professionisti, merciai, commercianti conosciutissimi. E dovevano prendere in mano la vanga ed il piccone, accomunarsi nel lavoro ai loro dipendenti, passar le giornate sotto il sole torrido di questi giorni sul solco delle campagne, sul dorso degli argini.

Con una punta di malizia, il maestro Gattazzo sottolineò che ad essere esentati dal lavoro obbligatorio, oltre i medici, i farmacisti, i preti e gli addetti ai servizi alimentari, come i fornai, furono proprio i bovai. A Marendole fu costruita una grande fossa anticarro lunga 8 metri, profonda quattro. Il servizio andava dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 19. Tutti facevano meno che potevano. I terreni vennero tagliati da una rete di fossati profondi; le piante di piccolo e di grosso fusto vennero gettate al suolo allo scopo di allargare la visuale ed eliminare qualsiasi ostacolo al controllo del terreno. Gli operai costretti infine ad approntare le opere di difesa nei loro paesi, si adattarono molto meglio al lavoro di scavo di bunker, depositi sotterranei di munizioni e trincee. I lavori furono sospesi alla fine di ottobre, quando ormai era venuto meno il motivo di prolungarla, dal momento che l’offensiva alleata si era arrestata alle porte di Forlì e di Faenza e vennero ultimati senza fretta, in seguito, dagli operai e artigiani locali.

La primavera 1945

Con la primavera arrivò l’epilogo dell’immane conflitto. La Germania, invasa da oriente e da occidente stava per capitolare. Gli eserciti alleati marciavano lentamente ma inesorabilmente verso Berlino. In Italia il 9 aprile 1945 gli alleati sfondavano il fronte sull’Appennino.

La ritirata dei tedeschi nella bassa padovana

I primi drappelli di soldati tedeschi cominciarono ad attraversare l’Adige già il 24 aprile 1945. Tutte le principali vie di scorrimento furono invase da interminabili colonne tedesche, che con carretti, muli, cavalli, biciclette tentavano di sganciarsi dal nemico e sottrarsi alle continue incursioni degli aerei alleati. Sotto l’incalzare della quinta armata che aveva qualche ora di vantaggio sull’ottava, proveniente da Rovigo.

A Boara Pisani dopo un’intensissima attività aerea, i tedeschi, affamati ed avviliti, avevano cominciato a sbandarsi e a fuggire; l’unica preoccupazione era quella di far presto per sfuggire alle granate di piccolo calibro lanciate dalle autoblinde anglo-americane che erano alle loro calcagna e che già stavano sottoponendo ad un martellante cannoneggiamento, durato circa quattro ore, il centro vicino di Merlara (da P. Gios, Resistenza parrocchia e società…cit.).

La mattinata di giovedì 26 aprile passò abbastanza calma. Nel pomeriggio, in tutta la bassa, ripresero i voli radenti dei caccia e il rombo dei cannoni, che, tuonando tra Masi e Badia Polesine, indicavano approssimativamente il campo di battaglia dei due eserciti. Verso le 17, a Boara Pisani, cominciarono a piovere all’improvviso, dall’altra sponda dell’Adige, le granate. I tedeschi allora accelerarono la fuga, cercando di guadare il fiume o scappando per la campagna. Gli inglesi erano ormai giunti sulla riva destra dell’Adige.

L’ordine di insurrezione generale impartito ai partigiani veneti il 27 aprile dal Comitato di Liberazione, coincise con i momenti più drammatici della ritirata tedesca. Ormai, dopo la conquista di Ferrara e il superamento del Po da parte della quinta e dell’ottava armata, per le forze dell’Asse non rimaneva che la fuga.

La notte tra il 27 e il 28 aprile, nella fase più terrificante dello spostamento del fronte, gli abitanti di Montagnana si rifugiarono nelle cantine delle case o in aperta campagna; a Este molta gente visse lunghe ore d’angoscia, accalcata nella chiesa e nel campanile, mentre i proiettili dell’artiglieria inglese, sorvolando la città, bersagliavano la linea dei colli ed esasperavano le lunghe file di soldati in ritirata. I partigiani contendevano le vie e le piazze alle forze germaniche che, minacciose e guardinghe, presidiavano ormai solo i punti strategici.

Nello stesso giorno gruppi di giovani partigiani di Piove di Sacco, prevenendo l’ordine di insurrezione, cominciarono a disarmare drappelli isolati di tedeschi che si avventuravano nell’abitato cittadino.

Le ultime fasi della Guerra Mondiale

In aprile crollava anche il fronte italiano. Il 25 aprile, mentre il CNL lanciava l’ordine dell’insurrezione generale contro il nemico in ritirata, i tedeschi abbandonavano Milano. Mussolini, che tentava di fuggire in Svizzera travestito da soldato tedesco, fu catturato e fucilato dai partigiani il 28, assieme ad altri gerarchi. Il suo cadavere, impiccato per i piedi, fu esposto per alcune ore a piazzale Loreto, a Milano. Il 30 aprile, mentre i russi stavano entrando a Berlino, Hitler si suicidò.