Cap. VIII

ANNO 1944. FORMAZIONE DELLA RESISTENZA ARMATA

fa parte del libro

Monselice nella seconda guerra mondiale. Storie di soldati di donne e di partigiani dalla monarchia alla repubblica, disponibile in formato PDF [clicca qui…]

Nel 1944 prendeva corpo il movimento partigiano anche a Monselice. Dall’esame dei documenti possiamo rilevare tre forme diverse di opposizione al fascismo: una costituita dalle tradizionali forze comuniste e socialiste, non importa se compromesse con banditi e ladri di polli che, nella confusione politica, cercavano di soddisfare interessi personali; la seconda di matrice cattolica alimentata dai giovani del patronato San Sabino; la terza nata spontaneamente dal “cuore nobile” dei giovani monselicensi che nella protesta tentarono di riscattare una città inizialmente troppo tiepida nei confronti di Mussolini. In ogni caso i tedeschi non fecero differenze: tutti pagarono un pesante tributo di sangue.

Nei lager finirono i comunisti, i cattolici e i giovani monselicensi uniti, loro sì, in un tragico destino di morte. Seguiremo, giorno per giorno, la lotta partigiana fino alla vittoria del 28 aprile 1945 quando dal poggiolo del municipio il CLN annunciò la fine della guerra. In questa ricostruzione utilizzeremo anche i notiziari della gnr i quali con straordinaria efficacia, riportano, tra l’altro, le paure e i sentimenti della popolazione padovana. Significativo, in questo contesto, quello inviato al Duce il 31 ottobre 1944 nel quale, tra l’altro, si accenna l’arrivo delle nuove armi che avrebbero dovuto cambiare le sorti della guerra.

<<La popolazione si sente stanca e smarrita: provata dai sacrifici di una guerra che si trascina da oltre 4 anni, sempre costretta alla ricerca di generi alimentari, dato che sono insufficienti le razioni distribuite dallo Stato. La gente non riesce a lavorare a causa dei continui allarmi aerei e desidera sempre più intensamente la fine della guerra. Teme pertanto che la lotta possa un giorno divampare anche nella pianura veneta; è indecisa sul da farsi e molto preoccupata.

C’è chi rientra nella propria casa con la speranza che almeno le città vengano risparmiate dalla furia distruttiva dei combattimenti. C’è chi invece cerca rifugio nella campagna perché allarmato dalle opere di fortificazione che si stanno eseguendo alla periferia della città. Anche coloro che, quando la guerra era lontana, desideravano la vittoria dei nemici, si sentono ora turbati perché comprendono le tragiche conseguenze cui vanno in contro.

Peraltro si accentua l’odio contro i fascisti ed i tedeschi, ritenuti responsabili della continuazione della guerra ad oltranza. Essi pensano che sia ormai caduta la speranza di vittoria in quanto vedono che il nemico diventato strapotente, avanza lentamente ed inesorabilmente su tutti i teatri della guerra. Continui sono gli allarmi aerei; ma riesce maggiormente ad incrinare la resistenza spirituale delle masse il fatto che decine di aerei da bombardamento, sorvolino di giorno o di notte il territorio della provincia agendo indisturbati abbassandosi a mitragliare la città, treni e altri mezzi di trasporto. Da rilevare la mancanza in città di sicuri ricoveri.

Viene notato il comportamento delle truppe germaniche sui vari fronti; pur ammettendo che esse si siano irrigidite sulla linea di difesa che non consente all’avversario ulteriori progressi, degni di rilievo, non si comprende in genere come la Germania possa tuttavia passare da un sistema difensivo a quello offensivo mentre il cerchio, stretto intorno al Reich, un giorno o l’altro può cedere per la mancanza di rifornimenti e di sufficienti materie prime.

L’attesa delle nuove armi è spasmodica: molti anche fra i benpensanti temono che il ritardato impiego di queste armi possa piegare l’eroica resistenza del soldato e del popolo tedesco >>.

La controffensiva russa e la fucilazione dei gerarchi fascisti

Fra il 1943 e il 1944 gli anglo-americani erano impegnati nella lunga campagna d’Italia, i sovietici invece iniziarono una grandiosa controffensiva che si concluderà con la conquista di Berlino. Nel frattempo a Verona, l’11 gennaio 1944, Mussolini faceva fucilare i gerarchi fascisti rei di averlo defenestrato nella notte de1 25 luglio 1943 con l’appoggio del re; tra costoro vi era anche Galeazzo Ciano, genero del Duce.

Prove d’allarme aereo e di mobilitazione

La guerra infuriava ovunque e anche le visite al Santuario delle sette chiesette furono sospese perché tutta la zona era stata occupata, fin dall’ottobre 1943, da reparti germanici. Nei pressi di villa Duodo era funzionante un rudimentale radar e una postazione di mitragliatrici. L’11 gennaio giungeva in comune una nota del capo della provincia Fumei con la quale chiedeva

<< copia degli elenchi dei quadrupedi (cavalli e muli) del già disciolto esercito italiano, che in seguito ai noti avvenimenti sono stati comunque ceduti in uso a privati, e da questi raccolti o indebitamente acquistati >>.

A tutti era evidente che il nuovo esercito del Duce si stava riarmando per aiutare i tedeschi a combattere gli alleati che lentamente avanzavano dal sud Italia. Anche la città di Monselice si preparava a resistere ai bombardamenti aerei. Una ‘nota’ trasmessa ai responsabili militari invitava il podestà a preparare “almeno 12 piantine della città da inviare al comando tedesco, nelle quali dovevano essere evidenti gli edifici occupati da forze armate italiane o tedesche, la posizione dei molini che lavorano per lo stato e i magazzini del consorzio agrario”. A tutto il personale comunale vennero date precise istruzioni da osservare durante le incursioni aeree: gli operai, gli elettricisti e i tecnici comunali, terminato l’eventuale bombardamento aereo, avrebbero dovuto portarsi rapidamente al comando tedesco collocato presso la villa Buzzaccarini, nei pressi del convento dei frati di San Giacomo, per organizzare delle squadre d’emergenza.

Il 4 gennaio 1944 vennero effettuate delle simulazioni d’allarme aereo per mezzo delle sirene. Fu consigliato alla popolazione di allontanarsi dal centro abitato appena iniziato il suono delle sirene e di raggiungere l’aperta campagna percorrendo le strade secondarie senza formare cortei. I proprietari di immobili avrebbero dovuto procurarsi alcuni sacchetti di sabbia da usare in caso di necessità.

Non tutti però avevano paura delle bombe. Il 29 marzo il podestà scrisse al presidio della gnr di Monselice:

<< Durante gli allarmi aerei, specialmente di notte, approfittando della circostanza che la popolazione del centro lascia le proprie case per portarsi in campagna, malintenzionati si aggirano per il centro indisturbati dandosi a perpetrare furti, sicuri di riuscire nell’intento >>.

Fra i tanti, le cronache segnalavano il furto, subito durante un allarme, di 3 biciclette possedute dal sig. Posocco, abitante in via Cesare Battisti. Poco poteva fare il podestà se non invitare la gnr a

<< costituire delle pattuglie (possibilmente una decina) in servizio di perlustrazione durante gli allarmi aerei, particolarmente nelle ore serali e notturne, col compito di percorrere tutte le vie del centro fermando le persone trovate a sostare senza alcun plausibile motivo >>.

Pochi giorni dopo il maresciallo comandante Giovanni Occhioni precisò imbarazzato che quasi tutte le notti provvedeva alla vigilanza del centro cittadino, ma dato l’esiguo numero di militari ed il vasto territorio da sorvegliare (Monselice, Pozzonovo, San Pietro Viminario) durante gli allarmi aerei era disponibile per Monselice una sola pattuglia.

La Befana fascista 1944

La tradizionale ricorrenza della Befana fascista si svolse con il consueto rituale. Le gerarchie fasciste monselicensi parteciparono in massa all’evento offrendo agli anziani della casa di riposo e agli orfanelli mezzo chilo di pane ciascuno, sottraendolo dalla loro razione giornaliera, precisò il Gazzettino con la solita baldanza. La distribuzione venne fatta dal comandante del battaglione Edimio Rossato alla presenza del grande mutilato di guerra Garofoli e dell’ispettore provinciale dei Fasci repubblicani Primo Cattani. “Prima della distribuzione il sig. Romaro rivolse brevi parole alle famiglie beneficiate assicurando che il partito fascista continua malgrado i tempi difficili la sua opera di assistenza”. Infine Cattani garantì “che l’Italia, sotto l’intelligente guida del suo capo, riprenderà il posto di combattimento a fianco del valoroso e leale alleato germanico”. Quasi trecento famiglie ricevettero due chili di farina bianca, un chilo e mezzo di fagioli e altrettanta farina di granoturco.

Il 9 gennaio 1944 il fascio sollecitò le ferrovie ad istituire un altro treno per agevolare gli studenti di Monselice che si recavano a Este, Montagnana e Legnago per frequentare le scuole pubbliche, ma il Ministero delle Comunicazioni rispose che “data la scarsa disponibilità di automotrici non era possibile istituire un nuovo treno”.

Lotta al mercato nero

“La mancanza per lunghi periodi di carni, la scarsezza di grassi, distribuiti irregolarmente e in quantità insufficiente, alimentano il mercato nero, concorrendo al rincaro del costo della vita”, relazionavano gli attenti osservatori al Duce. Per contrastare il mercato nero in tutti i comuni dell’Italia settentrionale i podestà adottarono severe misure e intensificarono i controlli, ma ottennero scarsi risultati e il malcontento della gente aumentò di giorno in giorno. L’11 gennaio 1944, ad esempio, il commissario prefettizio denunciò ai carabinieri Maria Bertin in Baldo e Vittoria Aldrigo in quanto

<< svolgevano opera di sobillazione presso altre donne, cogliendo il pretesto della momentanea mancanza di certi generi, per inscenare dimostrazioni sulla piazza contro le autorità costituite. Vi prego di volerle richiamare molto energicamente alla massima disciplina, facendo loro presente che, ove l’ordine pubblico fosse comunque turbato, esse non potrebbero sfuggire alle gravi sanzioni comminate dalle leggi di guerra >>.

Sulla scottante questione intervennero pure il commissario del fascio Cristoforo Romaro e il suo sottoposto Giuseppe Dainese, inviando al podestà il verbale dell’assemblea del fascio repubblicano di Monselice. Sinteticamente le due camice nere monselicensi relazionarono che durante ‘l’adunanza’ era emerso che

<< le autorità non hanno ancora distribuito i generi di prima necessità lasciando in tal modo la popolazione completamente priva dell’indispensabile, specie di grassi, carne e sapone. Molti venditori ambulanti al lunedì non vengono più in piazza e ciò perché vendono a casa: a loro dovrebbe essere ritirata la licenza, nel caso abbiano a ripetere l’abuso. Facciamo presente che molti esercenti omettono l’applicazione dei prezzi sui generi e che spesso vendono a sopraprezzo; molti pubblici esercenti non aprono la radio durante la trasmissione del notiziario nazionale e chiediamo che siano ammoniti. L’assemblea esprime la necessità che sia bandita ogni falsa pietà verso chicchessia perché l’ordine e la disciplina in tutti i settori siano attuate in pieno >>.

Il dramma dei prigionieri italiani in Germania

L’ambasciata d’Italia a Monaco di Baviera scrisse al podestà che “Pietro Falaguasta e Italo Marni si trovavano nei campi di internamento tedeschi in condizioni pietose”, invitandolo ad avvisare “i congiunti di confezionare per loro dei pacchi con generi alimentari non deperibili, biancheria, lamette da barba, sapone, tabacco, oggetti di cancelleria, medicinali, ecc”. La nota precisava che “v’era purtroppo un gran numero di internati le cui famiglie, residenti nelle zone invase dal nemico, non potevano aiutare i congiunti”.

La nota evidenziava la drammatica realtà dei nostri soldati in Germania, su questo argomento rimandiamo alle testimonianze di Giuseppe Trevisan pubblicate nel libro Soldati che si raccontano 1943-1945. Testimonianze di combattenti e reduci.

Guardiafili a pagamento

Il 25 gennaio 1944 il commissario prefettizio di Monselice scriveva alla prefettura di Padova che soltanto una parte dei cavi telefonici tedeschi che attraversavano la nostra zona era sotto la sorveglianza di appositi guardiafili. Per aumentare i controlli le autorità tedesche istituirono un servizio di guardie fisse regolarmente retribuite. Naturalmente per coloro che, dopo aver dato la propria disponibilità, non si presentavano al servizio la punizione era sicura. Ne sa qualcosa Modesto Rizzato che il 17 febbraio venne denunciato dal pretore per non essersi presentato al servizio e punito con una multa di 100 £.

Il 31 gennaio il presidente provinciale dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) comunicava al podestà che, in data 25 gennaio, il maestro Gio Batta Penon era stato nominato presidente della locale ONB. “Vi sarò grato se vorrete dargli tutta la collaborazione necessaria affinchè l’organizzazione possa riprendere in pieno e sviluppare tutte le attività che è possibile attuare nel difficile momento che attraversiamo”, precisavano i responsabili provinciali nella lettera di incarico.

Costituzione della prima formazione partigiana a Monselice

Nel febbraio 1944 si istituì formalmente, scrive Merlin, il CLN mandamentale costituito da Luigi Giorio e Goffredo Pogliani. In poco tempo si era formato un gruppo ben definito che poteva contare sull’appoggio del pretore Luigi Secco, del professore Giuseppe Bovo, del ragioniere Antonio Masiero, del vice podestà Leonardo Simone e del falegname Alfio Rossi. La Basso, nella sua pubblicazione, riferisce che l’attività partigiana in questo periodo fu molto limitata e si riduceva solamente ad azione di propaganda tra i monselicensi. Tiberio Bernardini, invece, aveva costruito con Tranquillo Gagliardo una radio rudimentale con la quale riusciva a conoscere le posizioni delle truppe alleate e a programmare i collegamenti con i battaglioni partigiani. Giovanni Ziron e Alberico Mardegan organizzavano riunioni in qualche bettola improvvisata della campagna circostante per diffondere materiale politico.

Apre il nuovo fabbricato dell’ECA e si riduce la razione di sigarette

Il 7 febbraio 1944 divenne operativo il nuovo fabbricato dell’ECA, edificato in via Marconi, in sostituzione di quello in via San Filippo. Il nuovo centro assistenziale comunale svolse una notevole attività di assistenza per tutta la popolazione, alleviando le sofferenze della povera gente, durante e dopo la guerra.

Nello stesso giorno fu distribuita una speciale tessera per il prelevamento di 811 ‘razioni’ di sigarette, ognuna di 15 grammi di tabacco. Per evitare ogni abuso, nuove norme prevedevano che i tabaccai annotassero su un apposito registro la quantità di tabacco distribuita alla popolazione.

Più stringenti erano invece le necessità dei 70 sfollati alloggiati nella villa dei conti Oddo. Il podestà ordinò alle ditte Perazzolo Ernesto, Marcato Cesare e Fedre Giuseppe di consegnare agli sfollati 2 litri e mezzo di latte al giorno.

L’8 febbraio 1944 la città di Padova fu bombardata per la terza volta. Anche a Monselice le sirene scatenarono il panico: in pochi minuti la popolazione si riversò sui campi e nelle strade delle frazioni.

Notiziari trasmessi sulla piazza

Singolare la richiesta di mons. Gnata del 12 febbraio 1944 con la quale chiedeva al podestà Barbieri di sospendere, “durante il tempo in cui nella chiesa di San Paolo veniva celebrata la messa, l’altoparlante che risuona ‘in sulla via’. Questo glielo chiedo solo nei giorni festivi essendo più che mai numerosa l’affluenza del popolo”. Il podestà rispose subito assicurando di aver dato disposizioni affinchè alla mattina non venisse trasmessa musica, ma solo il giornale radio.

<< Di più non posso fare – precisava il gerarca – in quanto l’impianto dell’altoparlante è stato approntato per far conoscere al popolo le notizie ufficiali. Alla domenica viene trasmesso un notiziario locale e di propaganda che spero di poter fissare in ore in cui non si stanno celebrando messe a San Paolo e cioè dopo le 10. Le pubbliche radio trasmissioni vengono eseguite per desiderio delle superiori autorità e per dare quelle notizie necessarie al popolo che purtroppo è investito da notizie tendenziose lanciate dal nemico o dai suoi prezzolati >>.

La raccolta del riso

Il 15 febbraio 1944 il capo della Provincia Fumei scrisse ai podestà padovani che l’Unione Provinciale Fascista dei lavoratori dell’Agricoltura “deve quest’anno reclutare 4.500 lavoratori agricoli da trasferire durante il periodo della monda nelle zone risicole del Piemonte e della Lombardia. Si raccomanda di ottenere il massimo di adesioni volontarie, ed evitare, per quanto possibile, il reclutamento obbligatorio”.

Nelle azioni di propaganda si consigliava di evidenziare “l’ottimo trattamento economico che viene fatto alle mondine, le quali avranno anche diritto ad un chilogrammo di riso per ogni giornata di lavoro prestata”. La raccolta delle adesione era affidata agli uffici di collocamento. Accordi particolari con le competenti autorità germaniche disponevano che le mondariso non avrebbero dovuto essere precettate per il lavoro coatto in Germania.

Bando per i renitenti alla leva

Il 18 febbraio il Duce emanò un nuovo bando per i renitenti alla leva e gli assenti arbitrari, minacciando la pena di morte per quanti non avessero aderito. Ecco il testo appeso “con viva soddisfazione – commentarono dal PNR – in tutti i settori sani militari e politici” della città.

Art. 1. – Gli iscritti di leva arruolati e i militari in congedo che durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quello prefisso, saranno considerati disertori di fronte al nemico e puniti con la morte mediante fucilazione al petto.

Art. 2. – La stessa pena verrà applicata anche ai militari delle classi 1923, 1924, 1925 che non hanno risposto alla recente chiamata o che, dopo aver risposto, si sono allontanati arbitrariamente dal reparto.

Art. 3. – I militari di cui all’articolo precedente andranno tuttavia esenti da pene e non saranno sottoposti a procedimento penale se regoleranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data del presente decreto.

La notizia del nuovo bando sollevò paura e preoccupazione in città. Nessuno voleva combattere per la Repubblica di Salò. Chi poteva fuggiva o si nascondeva presso amici o parenti. Nonostante tutto il 3 marzo 1944 i notiziari della gnr riportarono che il

<< provvedimento ha già cominciato a dare i suoi buoni frutti: le reclute appartenenti alle varie classi affluiscono al Distretto per regolare la loro posizione>>.

In verità le cose non andarono come speravano i repubblichini e i podestà invitarono i parroci ad informare i fedeli dall’altare sulla gravissima situazione in cui sarebbero venuti a trovare, dopo il 25 maggio, i militari che non avessero ottemperato all’ordine di precettazione e che, “vivendo fuori legge, la situazione si sarebbe ripercossa anche sulle loro famiglie”.

Dalla corrispondenza intercorsa sappiamo che erano 16 i militari sbandati presenti a Monselice, “dopo il triste 8 settembre”. Il podestà tuttavia assicurò la prefettura che “tutti hanno risposto al bando del novembre 1943 compilando il foglio notizia trasmesso al distretto militare di Padova, purtroppo però parte dei militari, in seguito al controllo effettuato dai vigili urbani, si è resa irreperibile”.

Preoccupato per le scarse adesioni, il comando provinciale militare ordinava anche ai dipendenti pubblici di favorire “porta per porta” l’aggregazione dei giovani all’esercito di Salò. I podestà vennero invitati ad effettuare “un’accurata attività di propaganda con l’aiuto dei segretari del fascio o di altri elementi a questi ultimi legati per ragioni di dipendenza o d’ufficio. La chiacchierata fatta con tatto a gente che si conosce e sulla quale si esercita un certo ascendente (come avviene nei piccoli centri) se svolta parallelamente ed in armonia con l’azione dello Stato potrebbe dare ottimi risultati”.

Malgrado i più o meno persuasivi mezzi utilizzati, sappiamo dal notiziario del 14 maggio 1944 che la situazione politica,

<< che nei giorni scorsi aveva manifestato qualche lieve sintomo di miglioramento, è nuovamente caratterizzata da un senso di viva diffidenza verso il regime a causa dell’ostinatezza delle reclute a non presentarsi alle armi, spinte oltre che dalla propaganda avversaria dal favore di gran parte della popolazione, e per l’aumentata diffusione di manifestini propagandistici contro la guerra e la Repubblica sociale italiana, incitanti allo sciopero, alla renitenza e alla diserzione.

Anche il clero, continua a mantenere un atteggiamento molto riservato e sostanzialmente non favorevole al regime. Il numero dei disertori e dei renitenti è ancora elevato; tuttavia è prematuro fare previsioni sull’esito del decreto concernente gli sbandati essendo stato accordato il termine del 25 maggio per la costituzione. Per quanto non consti che esistano forti organizzazioni di ribelli, tuttavia non è improbabile che i nuclei armati, che agiscono isolatamente per le campagne compiendo atti terroristici e di sabotaggio, si colleghino tra loro per costituire delle vere e proprie bande. Risulta, infatti, che qualche nucleo è stato rifornito da un apparecchio di notte, e che anche successivamente tale aereo ha sorvolato la zona. Sono in corso azioni di polizia per la cattura dei componenti l’organizzazione >>.

Sull’argomento, dati i pessimi risultati, tornò il 31 luglio il commissario federale Gianfranco Vivarelli, comunicando a tutti i podestà della provincia che dovevano intensificare il recupero dei disertori usando, però “tatto e clemenza”.

<< C’è però da distinguere fra gli altri elementi che saranno recuperati giacché, se ancora una certa clemenza (subordinata alla condizione di tornare nei ranghi per essere destinati subito ai reparti operanti) potrà essere usata verso coloro che rimasero assenti alla chiamata o si assenteranno arbitrariamente per l’influenza della propaganda nemica o per l’esempio della massa, ciò fecero in un attimo di sbandamento per una sola volta, non trovando più il coraggio di varcare ancora la porta della caserma. In conseguenza, i comandanti regionali possono applicare tale sospensione o revoca per coloro che, colpevoli di reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, tratti in arresto o presentatisi spontaneamente, chiedono di essere assegnati a reparti operanti >>.

Apertura del Ponte di Ferro

Augusto Vidini, incaricato dell’apertura e chiusura del Ponte di Ferro di Monselice, chiese un aumento del suo compenso, giustificandosi ‘col rincaro’ del costo della vita. Augusto faceva presente che per far girare il ponte (con dei meccanismi a vite) doveva farsi aiutare da tre uomini che venivano pagati di volta in volta. L’apertura del ponte per far passare le barche veniva effettuata 6-7 volte al giorno e durante la guerra il numero di barconi era aumentato a causa delle merci trasportate per i tedeschi.

Sicuramente di buon umore doveva essere Angelo Guglielmo per aver ricevuto dal Duce un premio di 600 £. per il parto gemellare della moglie Barison Eugenia.

La guerra, però, si palesava con la richiesta degli assegni di prigionia presentata da Giuseppe Sguotti residente in via Savellon Molini per i figli: Alfredo, cl. 1924, internato in Germania dall’8 settembre 1943, ed Edio, cl. 1922, era dichiarato disperso in Russia dal 12 dicembre 1942.

Precettazione operai per la Germania

Il 4 marzo 1944 partirono per la Germania altri monselicensi, precettati dal fascio repubblicano di Monselice. Fu un’autentica tragedia. Molti si nascosero, altri fuggirono addirittura dal treno, come si evince da una nota del 16 giugno dell’ufficio provinciale di collocamento nella quale si invitava il podestà ad iniziare le ricerche di Emilio Molari, partito come lavoratore per la Germania il giorno 4 marzo 1944 e mai arrivato a destinazione “Non è da escludere che, come tanti altri, prima di varcare la frontiera si sia dato alla macchia”, concludeva la lettera.

I lavoratori italiani in Germania lamentarono problemi sui pagamenti. L’8 luglio 1944 il commissario federale Gianfranco Vivarelli inviò una nota nella quale accennava “al malcontento esistente tra le famiglie dei lavoratori italiani occupati nel territorio del Reich, per il mancato arrivo delle rimesse ai congiunti”. In sostanza accadeva che la Banca del Lavoro Italiana anticipasse alle famiglie 700 £. mensili per gli operai dell’industria e 500 per quelli dell’agricoltura, ma da alcuni controlli risultò che lo stipendio veniva percepito anche dagli operai italiani che erano fuggiti dalla Germania, generando confusione e malcontento. Per risolvere la questione vennero effettuati dei controlli che, appunto, ritardarono i pagamenti.

Altro problema evidenziato da una nota del 22 ottobre 1944 riguardava lo status dei militari italiani internati in Germania che a seguito degli avvenimenti dell’8 settembre 1943, erano considerati lavoratori civili ai quali – in teoria – bisognava corrispondere uno stipendio perdendo quindi il tradizionale sussidio di prigionia inviato alle famiglie dal governo italiano. Il 31 ottobre un telegramma del capo della provincia Menna ordinava perentoriamente:

<< sospendete pagamento assistenza eventualmente richiesto da ufficio provinciale del lavoro favore famiglie ex internati in Germania passati liberi lavoratori >>.

In ogni caso la condizione logistica dei nostri soldati prigionieri in Germania era pessima. Gli internati militari nella circoscrizione consolare di Graz erano circa 6.000, quasi tutti erano privi di vestiario e affamati. L’ambasciata faceva sapere che “già da oltre un anno sono adibiti a lavori quasi sempre pesanti e nessuno aveva avuto la possibilità di rinnovare il proprio corredo, nella maggior parte dei casi già in cattive condizioni al momento del loro arrivo in Germania, dai vari fronti di guerra”. La nota precisava che nonostante gli sforzi e l’imminente arrivo dell’inverno ‘nordico’, l’ambasciatore non era riuscito ad ottenere “localmente neppure il più esiguo numero di indumenti ed era impossibile richiedere l’aiuto delle famiglie in Italia”.

Tra i monselicensi che si trovavano internati in Germania c’era anche il marchese Ferdinando Buzzaccarini. Il 14 aprile 1944 la prefettura repubblichina di Padova informava la famiglia che la Militaerkommandatur non poteva accogliere la domanda di rimpatrio.

Presenza del nuovo stato repubblichino

Con una circolare prefettizia dell’11 febbraio 1944 vennero soppresse le intitolazioni di vie e piazze che ricordavano persone dell’ex casa regnante. A Monselice vennero sostituite piazza Vittorio Emanuele II, via Umberto I e viale del Re rispettivamente con piazza Giuseppe Mazzini, via 23 marzo e viale Ettore Muti.

Il 17 marzo una nuova disposizione suggerì “di utilizzare proficuamente il bronzo e gli altri metalli di cui sono frequentemente formati i ritratti, i busti, le effigi di tutti gli appartenenti all’ex casa regnante”, disponendone la requisizione, se di bronzo.

Contemporaneamente iniziò anche un’embrionale censura. Con una nota alle direzioni del cinema Roma e di quello ricavato nel patronato S. Sabino veniva vietata la proiezione dei Giornali Luce antecedenti l’8 settembre 1943.

Non era da meno l’amministrazione delle poste che invitava il personale della ricevitoria di Monselice a prestare il giuramento di rito secondo la nuova formula. Lavoravano presso l’ufficio postale: Chiaratti Cleonice, Zanardo Anna, Garavello Anna, Valerio Giovanna, Toschetti Elda, Braggion Jole, Mardegan Alberico, Veronese Ferruccio, Masiero Emilio, Crozzoletti Maria, Masiero Vittorio, Corsale Orfeo, Bellini Maria, Masiero Aldo.

Il 5 settembre 1944 tutti podestà vennero invitati in prefettura per ripetere la cerimonia del giuramento usando però la nuova formula repubblichina. Qualche giorno dopo anche tutte le carte d’identità in circolazione vennero aggiornate con la dicitura ‘Repubblica Sociale Italiana’.

La confusione amministrativa di quei giorni è evidente in una lettera inviata da Giovanni Penon, responsabile dell’ECA, al podestà di Monselice nella quale precisava che col passaggio dell’ECA a ‘ECFA’ era stato nominato commissario, poi delegato e infine incaricato dell’istituto di beneficenza. Scoraggiato Penon chiedeva al podestà chiarimenti sul significato e portata degli incarichi, alla fine meditò perfino di abbandonare i suoi incarichi

<<…giorni fa chiesi se potevo restare o andarmene, ma non vidi risposta scritta, senza dubbio a causa dei vostri mille impegni. Rinnovo ora la domanda >>.

Ma non ebbe risposta neanche questa volta. Solamente il 28 dicembre il commissario federale del partito fascista repubblichino informò il commissario del fascio di Monselice Cristoforo Romaro e il podestà di provvedere alla nomina di un nuovo responsabile dell’ECA.

Gli scioperi nell’Italia settentrionale

Nei primi giorni del mese di marzo 1944 si registrarono i primi grandi scioperi nelle grandi città del Nord Italia, primo segno di una dichiarata insofferenza generale per l’occupazione tedesca. Nel frattempo l’11 marzo 1944 la città di Padova subì un altro terribile bombardamento. L’attacco effettuato in pieno giorno, aveva come obbiettivo le caserme padovane dove si stavano radunando le reclute dell’esercito repubblichino. L’esito fu disastroso e produsse un numero incalcolabile di vittime innocenti. Moriva anche il giovane monselicense Danilo Sanguin, di appena 19 anni, che si era presentato quel mattino alla caserma militare seguendo le indicazioni della chiamata alle armi. Il suo corpo, gettato nel canale presso il ponte Sant’Agostino dallo scoppio delle bombe, fu ritrovato soltanto 50 giorni dopo.

Feste pasquali 1944: Tutti su per i Santi

Il 15 marzo il commissario prefettizio di Monselice, dopo aver acquisito il parere positivo del presidio tedesco, concesse a mons. Gnata il permesso di svolgere presso le sette chiesette la consueta festa pasquale, a condizione che fosse collocato un posto di guardia per impedire l’accesso ai fedeli alla zona militare ricavata sulla Rocca. Inoltre furono vietate la sosta sulle gradinate del Santuario e fotografare le attrezzature militari, tra cui alcune postazioni di mitragliatrici e un rudimentale radar montato all’esterno di villa Duodo. “Poiché è mio desiderio – precisava il burocrate municipale – che la festa abbia luogo senza incidenti di sorta, vi prego di prendere diretti accordi col comando del presidio germanico e con l’ufficio tecnico comunale per attivare il servizio d’ordine che sarà ritenuto necessario”.

Assegni alle famiglie con congiunti prigionieri

In questo periodo furono numerose le richieste di contributi presentate dalle famiglie che avevano congiunti prigionieri. Tra le molte, quella dei familiari del “carabiniere Nicetto Elio, prigioniero degli inglesi in Sardegna, che non dava sue notizie dal 27 agosto 1943”. La signora Maria Peron invece chiedeva gli assegni di prigionia per Orazio Bovo, prigioniero dei tedeschi in Serbia. Carlo Fabbris, infine, denunciava alle autorità comunali che il figlio era prigioniero dei tedeschi in Grecia.

Per muoversi sul territorio era necessario il permesso del comando tedesco. Ne sa qualcosa il commerciante Remo Ceccolin che per recarsi al mercato di Chioggia il 24 marzo 1944 fu costretto a chiedere il permesso al presidio militare germanico. “E’ un paradosso – protestava Remo – chiedere il permesso ai tedeschi anche per rifornire le loro mense”. “Ma la legge vale per tutt”, risposero i teutonici.

Alla ricerca del fieno

Anche la disponibilità di foraggio per l’alimentazione di bovini ed equini era critica. Il 28 marzo Pio Tonello fu costretto a vendere le sue due vacche per mancanza di fieno mentre per Ferruccio Sanguin, che utilizzava tre cavalli ed un mulo per svolgere il servizio di nettezza urbana, il podestà fu costretto a chiedere l’aiuto del prefetto. Anche le truppe tedesche erano in difficoltà. Ecco il testo di una circolare.

<< Onde evitare che le truppe germaniche eseguano senza discernimento prelevamenti di foraggio presso singole aziende, ed allo scopo che tali prelevamenti quando siano assolutamente inevitabili, vengano fatti secondo equità e giustizia e in base alle effettive possibilità delle aziende, il comando economico tedesco ha diramato disposizioni ai vari comandi militari perché dagli eventuali fabbisogni di foraggio venga dato dai reparti di passaggio anticipato avviso ai podestà. Si invitano pertanto tutti i podestà ogni qualvolta abbiano notizie che truppe germaniche hanno intenzione di eseguire prelevamenti di foraggio presso gli agricoltori ad intervenire con tempestività per cercare anzitutto di persuadere tali truppe a rivolgersi al più vicino magazzino del consorzio agrario. Nell’eventualità che le truppe insistano nel loro intendimento di fermarsi presso i singoli agricoltori, i podestà, in base agli elenchi dei conferenti di fieno e paglia in loro possesso, dovranno fare indirizzare il bestiame dalle truppe suddette presso quelle aziende che hanno maggiori possibilità e che non hanno ancora versato il foraggio all’ammesso e provvedano nel contempo a dare disposizioni affinché anche gli altri agricoltori del Comune contribuiscano a sollevare le aziende, presso le quali avviene la requisizione, mediante il versamento delle quote di foraggio loro precettate per l’ammasso >>.

Inutile dire che spesso i soldati tedeschi procedettero per le vie brevi. Segnalò inutilmente Giuseppe Masola che in località Arzerdimezzo nei giorni dal 28 luglio al 3 agosto 150 bovini sostarono nei sui campi consumando quasi 30 quintali di erba medica e trifoglio. Gli animali erano guidati da militari tedeschi ed erano diretti alla stazione ferroviaria di Monselice.

Anche il conte Cini aveva gli stessi problemi: il 22 maggio chiedeva del fieno per due cavalli, impegnati presso la sua azienda di 45 campi padovani. Ancora più singolare è quella datata 24 febbraio 1944 con la quale il podestà sollecitava l’ufficio di zootecnica di Padova ad assegnazione del fieno ai cavalli addetti al servizio dei trasporti funebri, “non essendo più possibile procrastinare senza compromettere l’esistenza stessa degli animali”, precisava mestamente il gerarca.

Costituzione di un fronte unitario antifascista italiano

Il 17 marzo 1944 i notiziari della gnr comunicavano a Mussolini che il morale dei reparti repubblichini era fortemente compromesso.

<< Le reclute affluite ai corpi, per lo più spinte dal timore delle gravi sanzioni previste per gli inadempienti agli obblighi militari, mantengono un atteggiamento apatico, caratterizzato da un forte stato di depressione che influisce notevolmente sul rendimento in servizio.

La popolazione segue con scarso interesse le operazioni di ricostruzione del nuovo esercito. Essa, inoltre, nutre scarsa fiducia negli ufficiali preposti alla formazione e all’inquadramento dei reparti, perché ritiene che una buona percentuale di essi abbia aderito al nuovo stato di cose solo perché attratti dagli alti stipendi >>.

Nel frattempo, dalle prime azioni partigiane prevalentemente dimostrative, si passò rapidamente a strategie di sabotaggio e attacchi a centri militari in città e nella provincia. L’organizzazione partigiana migliorò decisamente con l’appoggio del partito comunista (Svolta di Salerno del 31 marzo 1944) ad un governo di unità nazionale nel quale siano rappresentati tutti i partiti, al di là della questione istituzionale della scelta tra monarchia o repubblica.

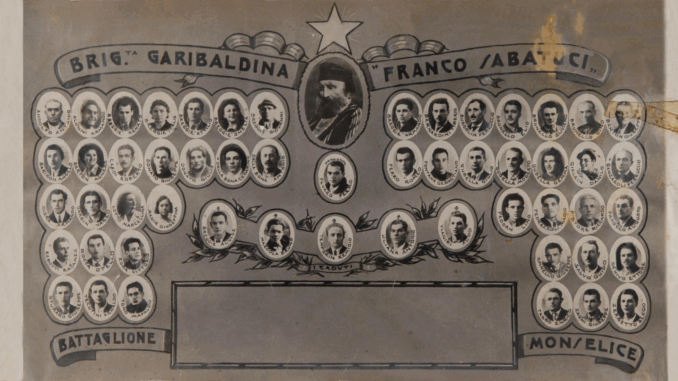

Il maggiore impegno dei comunisti si tradusse nella formazione, agli inizi del mese di maggio 1944, della Brigata Garibaldi Padova operante in città e in provincia (anche a Monselice) che assumerà poi il nome di Franco Sabatucci, uno dei suoi più valorosi comandanti caduto nel dicembre del 1944.

Il grande rastrellamento primaverile del 1944

Per contenere il crescente numero di furti e rapine la gnr intensificò l’attività ispettiva nella prospettiva di sgominare le numerose bande di sbandati o renitenti alla leva ai quali si unirono ladri e banditi che vivevano di piccoli furti, seminando il terrore nelle campagne monselicensi.

Le forze militari repubblichine presenti stabilmente a Monselice erano la Guardia Nazionale Repubblicana al comando del maresciallo Raffaele Cursio; La Brigata nera G. Begon comandata dal vice federale Primo Cattani e dal tenente Leo Rossato; La Polizia Ferroviaria di Monselice comandata da Meloni.

Il 2 aprile 1944 iniziò un rastrellamento guidato da un reparto composto da elementi della gnr, militi tedeschi ed elementi dell’esercito repubblichino, appoggiati da un carro armato. In quattro giorni furono perlustrate le zone della Stortola, Vanzo, San Pietro Viminario, Conselve, Bagnoli, San Siro e Arre. L’azione, condotta di sorpresa, “colse i banditi alla sprovvista senza possibilità di reazione”. Complessivamente vennero catturate nelle rispettive abitazioni 150 persone! Molti giovani arrestati furono mandati nei campi di lavoro in Germania, altri finirono in prigione. Alcuni, per evitare il lager, accettarono la divisa della gnr, pensando di disertare alla prima occasione. Il giorno dopo i responsabili padovani inviarono al Duce un dettagliato rapporto.

<< La situazione politica manifesta qualche sintomo di miglioramento, specie in seguito agli ultimi bombardamenti nemici notturni che, per il loro delittuoso sistema, hanno provocato sdegno e reazione contro gli anglo-americani. L’ambiente studentesco è sempre quello che, più degli altri, mantiene un atteggiamento di ostilità verso il fascismo e di minore comprensione dell’attuale momento, giacché molti studenti cercano di sottrarsi al servizio militare o non presentandosi alla chiamata o tentando di imboscarsi.

In provincia si nota l’esistenza, sia pure più o meno latente, di una forma di banditismo che, in certi casi, sotto la veste politica, svolge attività con atti di rapina e di sabotaggio >>.

Il 12 aprile 1944 il questore Palmeri scriveva ai podestà che a causa della crescente attività terroristica si “rende necessario aumentare la vigilanza in tutti i locali pubblici” (teatri, cinematografi, ristoranti, caffè, alberghi ed altri esercizi in genere). Gli esercenti erano invitati a far ispezionare i locali un’ora prima dell’inizio degli spettacoli da parte degli agenti di ps, vigili del fuoco o dalla gnr. Scopo dei controlli consisteva nell’evitare che malintenzionati possano introdursi nei locali per collocare ordigni esplosivi.

I commerciati protestano

L’11 aprile 1944 il commerciante di calzature e di generi alimentari di Monselice Duilio Parisotto informava il podestà che, nonostante le sue vaste relazioni commerciali, non riusciva a trovare calzature a prezzi accettabili. La poca merce che riusciva ad acquistare gli procurava un margine di guadagno così ristretto che non gli consentiva di vivere.

<< Per il 1942 – precisava Parisotto – ho dovuto concordare con il competente ufficio delle imposte un giro d’affari di sole 55.000 £. Fino ad oggi grazie alle scorte ed al mio continuo interessamento ho potuto rifornire i consumatori anche con merci a prezzi modesti per soddisfare le categorie meno abbienti, ciò che oggi non è più possibile trovare. La maggior difficoltà di rifornimento è dovuta alla mancata approvazione del nuovo listino dei prezzi. I fabbricanti prima di darci la merce attendono l’aumento dei prezzi. Inoltre il blocco che le Autorità mettono sulla merce prodotta impedisce la libera circolazione delle cose. Prego pertanto volersi interessare per poter avere, per tutta la categoria, delle assegnazioni di merci di abbigliamento, poiché mi risulta che nelle città maggiori ciò viene fatto. Gradirei un colloquio per meglio esporvi la situazione >>.

Sicuramente molto prudenti furono i fratelli Soldà, titolari di un negozio di manifatture nazionali ed estere, che in data 10 aprile comunicarono al prefetto l’intenzione di trasferire la loro merce in vendita nell’abitazione di Angelo Minelle di Tribano per “evitare il pericolo che può essere causato da eventuali incursioni aeree nemiche su Monselice”.

Offerte per le vittime dei bombardamenti aerei di Padova e non solo

Il 28 aprile il podestà scriveva a Giulio Bottacin, abitante in via Trento e Trieste, ringraziandolo “per la generosa offerta di 2.000 £”, precisando che “secondo il vostro desiderio, ho rimesso 1.000 £. al capo della provincia a favore dei sinistrati dalle incursioni aeree nemiche i rimanenti alla sottoscrizione per l’acquisto di un caccia da destinare all’arma azzurra.” Il 29 aprile altri 1.000 £, furono “rimessi da una persona che desidera serbare l’anonimato”, a favore dei sinistrati della città e della provincia di Padova. Altre 1.000 £. ancora furono versate dalla ditta Giuseppe Scarparo che produceva laterizi.

La protesta dei taxisti e la mancanza di benzina

Il 3 maggio 1944 la prefettura di Padova scriveva al podestà di Monselice:

<< Ci è stato segnalato dalla Militaerkommandantur – Verwantungsgruppe, che gli autisti pubblici di Monselice si rifiutano, con la scusa della mancanza di benzina o con altri pretesti, di effettuare corse a favore della Milizia o dei Carabinieri. Il predetto Comando ha pertanto disposto che gli autisti predetti vengano edotti dell’obbligo loro incombente di mettere in ogni momento le loro vetture a disposizione di chi le ordina. A carico degli inadempienti il Comando stesso intende procedere al ritiro del permesso di circolazione ed al sequestro degli automezzi >>.

Il podestà rispondeva

<< Non posso non far presente che gli autisti stessi ricevono ora una assegnazione di benzina di 5 litri mensili, per cui non si può pretendere un maggior consumo di carburante. Aggiungo che risulta essi siano in credito di notevoli somme per noleggi compiuti per conto delle dette forze armate, crediti che non riescono a realizzare con loro grave disagio date le particolari circostanze attuali >>.

Tale situazione si ripercosse anche sul servizio sanitario. L’11 maggio il podestà scriveva all’ufficio provinciale dell’economia corporativa che il comune non era in grado di trasportare gli ammalati che improvvisamente davano segni di pazzia all’ospedale psichiatrico provinciale in Brusegana e malinconicamente segnalava

<< E’ successo più di qualche volta che gli autisti non abbiano potuto effettuare l’immediato trasporto per la mancanza assoluta di benzina, attesa l’esigua assegnazione mensile loro fatta di litri 5. Affinchè questo comune non si trovi ancora in imbarazzo per poter effettuare tali trasporti, si prega di fare un’assegnazione straordinaria di benzina in non meno di litri 25 al comune stesso >>.

I partigiani monselicensi si organizzano

Tra aprile e maggio i partigiani incominciarono a costituirsi in gruppi e ad organizzarsi, anche se non effettuarono atti intimidatori contro i fascisti, come avveniva nei comuni vicini. Dalla relazione del partigiano Bizjak Zvonko apprendiamo che

<< Di quei tempi, si era in primavera del ’44, era nostro ospite al casello FF.SS., km 99.049 Toni Sirok, classe 1926. Era renitente alla leva dovendo, secondo le norme allora vigenti, prestare servizio militare nella Repubblica di Salò. Siccome anche lui è di spirito di contraddizione, si rifugiò nel nostro casello con la speranza di passarla liscia. Gli portavano ogni giorno pranzo e cena (per modo di dire, a quei tempi. Se c’erano pomidoro in insalata era già una pacchia!), del resto li nascondevamo dai fascisti e camerati tedeschi come meglio potevamo. Spesso la sorellastra di Toni ci avvisava quando fascisti e tedeschi stavano effettuando dei rastrellamenti con lo scopo di accalappiare disertori e renitenti. Non c’era tempo di pensare. Gambe in spalla e via a mo’ di lepri. […]

Poi venne il tempo che aderimmo alla 1^ compagnia, 4^ battaglione Franco Sabatucci delle brigate garibaldine. Chi fosse Franco Sabatucci non l’ho mai saputo e tutt’ora non lo so. Strano, ma purtroppo vero.

Interessante fu come prendemmo i primi contatti con i corrieri del comitato. Ricordo che c’era Alfio Rossi, il comandante della compagnia. Fu in casa di Dino Greggio, poveretto, che non fece mai più ritorno dai campi di sterminio nazisti, che prendemmo gli approcci e ci immatricolammo con nomi e numeri, che non ricordo più. A me dicevano ‘lo Slavo’, a Toni non lo so più. In seguito esplicammo azioni di disturbo e di ‘commando’ nelle file dei fascisti e loro colleghi.

Furono per lo più azioni di disturbo e di sabotaggio, perché le armi e gli esplosivi che attendevamo dagli inglesi, secondo i famosi messaggi, non sono mai arrivati. Fummo catturati tutti in tronco prima che ciò avvenisse.

Ci furono un paio di sortite abbastanza audaci se si pensa che eravamo quasi completamente disarmati. Tra le prime iniziative ricordo quando abbiamo sparpagliato per Marendole e contigue valli un mare di volantini in una di quelle notti. Ricordo che nel cuore di Marendole ci imbattemmo in una sentinella tedesca e non so per quale miracolo ce la siamo cavata senza che ci scoprisse. Eravamo Dino Greggio, Toni ed io. Ora non so se ci fosse qualche altro. Quando passammo presso la casa di Sandonà ci tirammo le camicie sulla testa perché non ci riconoscessero. L’unico che avesse una pistola ‘Beretta’ calibro 9 era Dino. Me la prestò quando mi avventurai solo per la carreggiata da Marendole verso il Monte Fiorin nell’eventualità che fossi incappato in qualche ‘crucco’.

I più forse hanno dimenticato che facemmo saltare una rotaia sulla linea ferroviaria oltre il Ponte de’ Buffi, nei pressi del casello di Pareschi, con gran spavento di questo mattacchione. Venne a casa nostra nel cuore della notte a chiamare mio padre: “Giovanni, a l’è scupià na rotaia. Mò bisogna che la cambiem!” Ed io a letto a pensare alle conseguenze che ne potevano derivare. Tutto andò bene. Forse i fascisti di guardia erano più impauriti di noi perché non sapevano con chi e con quanti avessero a che fare e come fossimo armati >>.

I notiziari riportarono la notizia:

<< Il 23 maggio, alle ore 22 al km. 95 della linea ferroviaria Padova-Bologna ignoti fecero esplodere un ordigno, che provocò lievi danni alle rotaie. Il traffico non rimase interrotto >>.

Si costituisce la brigata partigiana Falco

Tra maggio e giugno 1944 si costituirono anche a Monselice le prime formazioni ‘ufficiali’ di partigiani grazie all’impegno di Goffredo Pogliani e Luigi Giorio, impiegati entrambi presso la Cassa di Risparmio di Monselice, ma in realtà erano diventati esponenti di spicco del locale partito comunista, in stretto contatto con la federazione comunista di Padova. Secondo Aronne Molinari, (comandante della divisione partigiana ‘Garibaldi’ di Padova chiamata poi Franco Sabatucci in onore del suo primo comandante ucciso in una imboscata a Padova) il CLN si divise la Provincia in 10 zone di attività per i gruppi di partigiani (chiamate brigate) che si andavano costituendo. La zona di Monselice, Battaglia, Galzignano, Arquà Petrarca e Cinto Euganeo fu affidata alla IV brigata Falco, al comando di Luigi Giorio. (A. MOLINARI, La divisione garibaldina F. Sabatucci. Padova 1943-1945, Padova 1977).

I tre attentati partigiani a Monselice tra il 25 e il 30 maggio 1944.

L’attività partigiana si concretizzò con tre attentati che certamente allarmarono i repubblichini locali. A tutti era evidente che anche a Monselice, come già in molti paesi del padovano, i partigiani si erano organizzati ed erano in grado di effettuare delle azioni militari.

Oltre all’attentato descritto precedentemente da Bizjak Zvonko del 23 maggio, le cronache ricordano quello fallito del 25 maggio 1944 realizzato dal partigiano aponense Giuseppe Coronato, sorpreso ed arrestato dalla polizia ferroviaria mentre stava accendendo un ordigno esplosivo all’interno di un vagone che avrebbe dovuto far saltare la galleria ferroviaria tra Monselice e Battaglia.

Il secondo attentato dinamitardo ebbe luogo il 29 maggio nel centro di Monselice. I partigiani gettarono una bomba nell’abitazione del futuro vice-federale Primo Cattani. Di questo episodio abbiamo le due versioni: quella del partigiano Bizjak Zvonko e la solita cronaca della gnr. Iniziamo con la prima.

<< Vi fu anche un attentato dinamitardo – precisa Bizjak – al podestà fascista di Monselice. Se non vado errato era Barbieri. Oppure era qualche altro pezzo grosso fascista [era in verità Primo Cattani]. Eravamo in 10 o 15 appostati nelle dirette vicinanze del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i dinamitardi, per coprire loro le spalle. Anche in questa occasione grande scoppio con smantellamento di porte e finestre, ma niente di fatto. Il giorno dopo aspettavamo di sapere che questo tipo fosse andato perlomeno in ospedale ed invece continuò a sbraitare in Municipio. Guarda un po’! >>.

La versione della gnr:

<< Il 29 maggio, alle ore 20.30, in Monselice, ignoti, evidentemente a scopo di intimidazione agganciarono un ordigno esplosivo all’inferriata di una finestra a piano terra dell’abitazione dell’ispettore di zona del fascio repubblicano di Padova. L’esplosione dell’ordigno non si verificò per lo spegnimento della miccia (?) >>.

Secondo Merlin, ad agire quella notte, senza che i fascisti ne venissero a conoscenza, fu il comunista Alfio Rossi con il suo gruppo. Il giorno successivo il terzo episodio. La cronaca dai sempre presenti Notiziari.

<< Il 30 maggio verso le ore 15, lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna e precisamente al casello sito al Km. 98,99 due militi della gnr di servizio udivano due colpi di moschetto provenienti da un vicino campo di frumento. Eseguiti dai predetti militi immediati accertamenti unitamente ad elementi della feldgendarmeria di Padova in transito, veniva stabilito che l’autore degli spari era stato il motorista Mario Bernardini, da Monselice. Veniva rinvenuto un moschetto nelle vicinanze del predetto. Il quale si dava a precipitosa fuga. Perquisito il suo domicilio venivano rinvenuti libri e vocabolari inglesi, dischi fonoglotta in lingua inglese, un microfono per radio trasmittente, una antenna mobile, un tascapane di foggia inglese contenente indumenti e cibarie (quest’ultimo evidentemente pronto per urgente partenza), una lampadina elettrica portatile e alcune lettere in lingua inglese. Il Bernardini viene attivamente ricercato >>.

La versione di Bizjak fa un po’ di chiarezza.

<< Ci fu un episodio cui presenziai anch’io e che mi lasciò molto amareggiato. Tutti ricorderete Mario, il fratello di Celio, che nascondeva un prigioniero di guerra sudafricano di nome John (mi sembra). Ebbene, Mario come mitragliere o motorista d’aviazione se ne intendeva anche di armi e ce le riparava quando ce n’era bisogno. Fu così che un repubblichino di guardia alla ferrovia sentì uno sparo nei pressi della loro casetta e facendo un sopralluogo trovò un fucile abbandonato tra il grano in un campo adiacente la casetta dove abitava Mario con la mamma vecchia già allora. Mario naturalmente s’era nascosto gettando via il fucile. Il milite repubblichino si fermò presso il nostro casello mostrando il fucile rinvenuto e dicendo pressappoco così: Glielo farò vedere io a colui che spara tra i campi. E via a chiamare rinforzi.

Io non li ho attesi. Partii come un fulmine alla volta di Mario e lo trovai, non so se per fortuna o per disgrazia, a casa. Come seppe che lo aspettavano, tagliò la corda. Ricordo che la stessa sera andammo a trovarlo sul Monte Fiorin e gli portammo qualcosa da mangiare. Purtroppo non se ne è saputo più nulla ed è questo che mi amareggiò. Anche il sudafricano pianse come un bambino quando seppe che avevamo fatto fuggire l’amico che gli dava ospitalità >>.

Ormai scoperto, il partigiano Mario Bernardini riuscì a fuggire e rifugiarsi presso una sorella. Ma i fascisti si vendicarono con la madre. Il 1° giugno il comandante della gnr scriveva al podestà di Monselice.

<< A richiesta della Feldgendarmerie di Padova, si prega voler disporre che la signora Fortin Virginia, madre del noto Bernardini Mario, sul quale gravano indizi che lo fanno ritenere autore del collocamento dell’ordigno esplosivo in quest’abitato, di quello scoppiato e dell’altro rinvenuto sulla linea ferrata, sia, al più presto, avviata a Milano presso altro figlio ivi residente. La casa della Fortin, dovrà rimanere a vostra disposizione, per l’eventuale sistemazione di qualche famiglia di sfollati >>.

Mario non ritornerà più a Monselice, morirà a Valdobbiadene in circostanze mai chiarite continuando la lotta contro i tedeschi.

Traffico clandestino di carne

La lotta al traffico clandestino della carne non conosceva soste. Il 4 maggio 1944 venne pizzicato dalla polizia di Rovigo Massimiliano Donato detto Martino residente a Monselice mentre trasportava carne bovina ed equina, macellata clandestinamente, senza i necessari permessi. Il podestà, oltre alla condanna, gli ritirò il permesso di circolazione del suo automezzo targato PD 17274.

La vendita pubblica della poca carne disponibile originava lamentele di ogni tipo. Il 29 maggio 1944 il capo dei vigili Pietro Ietri venne informato dai

<< macellai Ruzzante Avaldo, Pietrogiovanna Giovanni Giacomo e Soloni Gioacchino, che durante la distribuzione della carne di bassa macelleria Zerbetto Antonio da Monselice – residente in via Savellon Molini al civico169 – sostava fra la gente che affollava il banco di vendita, incitando ad alta voce le persone che chiedevano la carne ad insistere per ottenerla, insinuando che, diversamente, la carne stessa sarebbe rimasta a disposizione dei vigili urbani e del personale del Comune.

Dato lo stato di notevole eccitazione in cui si trovava la folla, che non poteva essere approvvigionata di carne per la limitata quantità messa in vendita, le parole dello Zerbetto costituivano un vero atto di sobillazione, che facevano aumentare l’agitazione e lo scalpore con grave pericolo per l’ordine pubblico. Da notare che lo Zerbetto aveva già ricevuto precedentemente la sua razione di carne ed anche di frattaglie, per cui personalmente non poteva avere alcun motivo di lagnarsi.

Tanto si riferisce per gli eventuali provvedimenti a carico del nominato Zerbetto, che essendo spesso sfaccendato sulla piazza per il suo mestiere di mediatore, suole abitualmente protestare pubblicamente contro le Autorità tutte le volte che, a suo modo di vedere, c’è qualche motivo di lagno >>.

Il fatto non poteva restare impunito e così l’8 giugno Antonio Zerbetto fu arrestato ed associato alle locali carceri dal comandate dei carabinieri di Monselice Beniamino Barbieri.

Le rigide norme in vigore sulla distribuzione della carne non conoscevano eccezioni: alla domanda di Bruno Ghiraldini che chiedeva un supplemento di carne per la madre ammalata, il podestà freddamente rispose:

<< Se vostra madre è affetta da una delle 9 malattie per le quali è ammessa la concessione del supplemento, fate compilare dal medico curante l’apposito certificato che, dopo essere stato vistato dall’ufficiale sanitario, presenterete all’ufficio annonario, il quale provvederà per l’emissione dei buoni >>.

La tragica fine di Bruno Bussolin

Il 19 maggio 1944 moriva Bruno Bussolin caduto durante un assalto alle postazione tedesche sul monte di San Michele d’Abruzzi. Fu insignito della medaglia d’oro al valor militare. Sulle vicende del ‘ricostituito’ esercito italiano che combatteva i tedeschi a fianco degli alleati nel Sud Italia rimandiamo alle memorie di Vittorio Rebeschini, in parte pubblicate nel nostro Da Monselice a Mauthausen.

Costruzione del grande rifugio sotto la Rocca

Il 2 giugno 1944 il podestà approvò il progetto, redatto dall’ing. comunale Diego Carturan, relativo alla costruzione di un rifugio antiaereo nella cava della Rocca, per dar modo ad una parte della popolazione del centro urbano di rifugiarsi in caso di allarme aereo. La spesa prevista era di 1.323.000 £. I lavori vennero affidati all’impresa Giulio Lapasini di Vittorio Veneto per una spesa di 1.000.000 £., in parte rimborsata dallo Stato, mentre le altre spese (fornitura dell’energia elettrica per l’azionamento di compressori e perforatrici, trasporto della materia scavata, materiale esplosivo, impianti sanitari ed illuminazione), per l’importo di 323.000 £., sarebbero state sopportate dal comune.

Il 26 novembre 1944 iniziarono i lavori occupando giorno e notte 90 operai, divisi in tre turni. Per accelerare i lavori il podestà fece assegnare agli operai 20 ettolitri di vino, presumendo che il lavoro dovesse durare almeno 30 giorni consecutivi. In realtà il provvidenziale rifugio fu utilizzato dal mese di febbraio 1945 e i lavori di consolidamento continuarono ancora per molti giorni.

L’uccisione del pregiudicato Duilio Balle e rastrellamenti

Il 2 giugno la polizia repubblichina e i legionari del battaglione Muti eseguirono un rastrellamento a San Bortolo e in via Carpanedo allo scopo di catturare una banda di rapinatori. Durante l’operazione rimase ucciso il pregiudicato Duilio Balle, attivamente ricercato per aver partecipato alla rapina avvenuta il 27 marzo 1944 nella villa del conte Alvise Marin Duse. Altri banditi furono scovati nell’abitazione della sorella del pregiudicato Pietro Santi i quali, vistosi scoperti, volsero in fuga abbandonando le armi.

Il 9 giugno Canzio Trevisan fu ‘rastrellato’ dai fascisti perche era renitente alla leva obbligatoria della RSI e inviato alle carceri militari di Torgau-Elbe, era l’inizio di un dramma familiare che si concluderà nel peggiore dei modi.

Il giorno dopo il capitano della gnr Edinio Rossato comunicò al podestà che a Valsanzibio si sarebbero svolti i funerali del milite Montin Paoli, nella lettera si precisava che era un “nuova vittima dell’odio antitaliano e antifascista”. Evidentemente anche tra le fila dei repubblichini c’erano delle perdite umane: la guerra civile era in atto e mieteva vittime da ambo le parti.

La liberazione di Roma e lo sbarco in Normandia

Il 4 giugno 1944 Roma fu liberata dagli alleati e il re trasferì i poteri al figlio Umberto. Nel frattempo si formò un nuovo governo presieduto da Bonomi con l’appoggio dei partiti del CLN e con la partecipazione di Togliatti, Nenni e De Gasperi. Due giorni dopo e precisamente il 6 giugno 1944 le forze alleate al comando del generale Eisenhower, sbarcarono in Normandia e avanzarono, non senza difficoltà, sempre più in profondità nel territorio francese. Il fronte in Italia diventava di secondaria importanza.

La protesta solitaria di Gino Rosa

Il 6 giugno 1944 il centro cittadino venne animato dalla protesta solitaria di Gino Rosa durante la quale insultò pesantemente il podestà. Ecco i fatti tratti da una relazione inviata al questore di Padova.

<< Ieri sera alle ore 19:30 circa ho fatto fermare dai militari della gnr un tale che in piazza Mazzini lanciava come un ossesso frasi di minacce, perché, dichiarava, non si può più vivere ecc. Alla mia vista inveiva contro di me dicendo che, come Podestà, dovrei provvedere. Alla mia domanda tendente a sapere che cosa aveva provocato in lui tanta esaltazione, mi rispose gridando, che avrei dovuto saperlo. (Si noti che era la prima volta che parlavo con lui). Il suo modo di fare aveva attirato attorno parecchia gente e visto che si trattava di elemento che cercava di turbare l’ordine pubblico lo feci arrestare.

Da informazioni assunte risulta trattarsi di Gino Rosa. Attualmente abitante a Monselice senza alcuna professione o mestiere; elemento turbolento, prepotente, esaltato; da sue stesse dichiarazioni, fatte tempo addietro al commissario del fascio risulta essere stato al confino politico e liberato durante i quarantacinque giorni, si qualifica ex Capitano degli Arditi. Essendo sufficientemente giovane, in salute e senza conseguenze di famiglia il predetto potrebbe essere inviato senz’altro a lavorare in Germania perché a Monselice si ritiene da tutti che la sua attività politica sia alquanto dubbia. Certo è che nell’incidente di ieri sera era chiara la sua intenzione di sobillare e di creare qualche disordine come possono testimoniare parecchie persone che vi erano vicine. Trovasi tuttora alle Carceri locali a disposizione di codesto Ufficio per i provvedimenti del caso >>.

Le indagini accertarono che Gino Rosa abitava in via Fragose, 95 dal settembre 1943, da tutti era considerato persona rispettabile, mentre si dubitava sul suo contegno politico. Non sappiamo che fine abbia fatto la denuncia, ma dalla relazione si evince che il podestà non ammetteva discussioni e quanti si opponevano venivano arrestati e spediti in Germania

Problemi e lamentele all’ECA

Il responsabile dell’ECA Giovanni Penon informò il podestà di Monselice che una donna si lamentava del servizio di assistenza:

<< Gli uomini, donne e fanciulli ammessi a godere del beneficio, con poca spesa o gratuitamente, ricevono un’ottima minestra, companatico e perfino un bicchiere di vino. Gli assistiti mi hanno incaricato di ringraziarvi per quanto fate per essi in questi duri tempi. Ma la pecora rognosa doveva pur esserci tra tutti questi soddisfatti, ed è una donna, una sola!!! Essa è una propagandista di zizzania, di malumori, di malcontento contro tutti e contro tutto. Mi fu facile individuarla e la redarguii più volte, ma essa continua con maggior superbia e violenza nella sua opera disfattista e deleteria tra i commensali; mi risulta inoltre che essa non è affatto bisognosa. Chiedo da voi – nel caso l’arpia dovesse continuare – l’autorizzazione, assumendone io in pieno tutta la responsabilità, di radiarla dall’elenco degli inscritti all’ECA >>.

Poco dopo il podestà autorizzò il camerata Penon ad allontanare e a radiare dall’elenco gli assistiti che facevano opera sobillatrice.

La fuga dal carcere e la formazione della brigata partigiana Falco

Il 18 giugno 1944, durante un bombardamento, un gruppo di detenuti comuni formato, tra gli altri, da Fabio Bellini, Alvise Breggié, Riccardo Momoli, Antonio Girotto e Guerrino Frizzarin riuscirono a fuggire dalle carceri monselicensi. Si nascosero nelle campagne della Stortola e di Pernumia dove c’erano già un centinaio di sbandati inquadrati nella brigata partigiana Falco. Secondo Tiziano Merlin la loro attività “ è solo in parte da considerare partigiana, nel senso che in più di qualche occasione le requisizioni e le rapine ebbero uno scopo privato”. La presenza di elementi facinorosi ed equivoci all’interno del movimento partigiano monselicense sarà uno dei motivi che causerà la disfatta del gruppo. Su questo argomento rimandiamo i lettori ai numerosi saggi di Tiziano Merlin pubblicati in ‘Terra D’Este’, in particolare nei numeri 32 e 33.

Malgrado tutto, la brigata Falco, dal giugno 1944 a novembre dello stesso anno, dette molto filo da torcere ai fascisti con intimidazioni e, anche, con almeno un paio di esecuzioni.

Si costituisce il secondo gruppo partigiano a Monselice: la brigata Aquila

I giovani e i capi comunisti monselicensi presero subito le distanze dalla brigata Falco, e dettero vita a una seconda formazione partigiana denominata Aquila, comandata da Alfio Rossi con la supervisione di Luigi Giorio. Merlin nei suoi saggi parla del sorgere di divergenze all’interno della brigata Falco determinate dalla presenza di personaggi equivoci, come Fabio Bellini, Antonio Girotto e Alvise Breggiè responsabili di furti e rapine che poco avevano a che fare con l’obbiettivo politico del gruppo partigiano.

Molti testimoni raccontano che nei mesi di maggio-giugno 1944 Luciano Barzan e Luciano Girotto giravano con minuscoli foglietti contenenti i nominativi dei primi partigiani che avevano aderito alla nuova formazione. Durante il reclutamento, ai prescelti veniva spiegato che era necessario formare un elenco di almeno una trentina di elementi per essere riconosciuti come gruppo. Il loro obiettivo non era espressamente militare, ma – spiegava Barzan – bisognava formare una compagnia di persone, in grado di “impedire che i tedeschi e i fascisti in ritirata potessero saccheggiare la città”. Un gruppo d’azione cittadino, quindi, che in caso di bisogno potesse operare a difesa della popolazione di Monselice, in attesa dell’arrivo degli alleati. Contattarono soprattutto gli amici, i parenti, i compagni di gioco e d’avventura d’un tempo. In questo contesto e con queste premesse aderirono molti giovani; ne conosciamo 29 da un elenco presentato da Claudia Basso in una sua pubblicazione edita in occasione del 30° anniversario della Liberazione: Angelo Barison, Luciano Barzan, Ottavino Baveo, Alfredo Bernardini, Tiberio Bernardini, Zvonko Bizjak, Erminio Boldrin, Leonida Bottaro, Antonio Bovo, Enrico Dalla Vigna, Tranquillo Gagliardo, Danilo Gialain, Dante Girotto, Luciano Girotto, Dino Greggio, Enrico Marcolongo, Fulvio Nin, Erminio Pippa, Giovanni Randi, Marco Randi, Radames Rebotti, Settimio Rocca, Idelmino Sartori, Gino Scarparo, Antonio Sirok, Giuseppe Sturaro, Angelberto Temporin, Mafaldo Tono e Giuseppe Zaghi.

I 29 giovani partigiani, 22 dei quali furono successivamente deportati in Germania, non si conoscevano fra di loro e solo il ristretto gruppo dirigente, forse 10 persone, era a conoscenza degli altri nominativi. Anzi, solo i tragici fatti che seguirono consentirono al gruppo di conoscersi e condividere nel dolore un’esperienza comune che segnerà per sempre la loro vita.

Dai notiziari della gnr apprendiamo la notizia di una loro attività sovversiva. Il 26 luglio 1944 furono ritrovati a Monselice dei manifestini prodotti dal gruppo partigiano Aquila, stilati in una stanza del bar ‘Bedoin’, con la macchina da scrivere rubata alla casa del fascio di Monselice. Ecco il testo del comunicato della gnr.

<< La notte del 26 luglio, in alcune vie di Monselice, sono stati rinvenuti manifestini di carattere antinazionale, invitanti i giovani a opporsi agli ordini dei fascisti e dei tedeschi, e i soldati ad abbandonare l’Esercito e a passare con le armi nelle file dei cosiddetti patrioti >>.

Allarmi aerei e le preghiere dei bambini

Gli allarmi aerei a Monselice erano molto frequenti, durante la fuga tra i campi però qualcuno ne approfittava:

<< E’ stato segnalato che durante gli allarmi aerei, in occasione dello sfollamento della popolazione in campagna, da parte di elementi che non hanno alcun senso di disciplina, vengono arrecati danni alle colture ed ai frutti pendenti. Si fa richiamo al senso di rispetto che ognuno deve avere nella proprietà altrui. Si invitano i genitori a sorvegliare i propri ragazzi. Si avverte che sarà predisposto un opportuno servizio di vigilanza e sarà proceduto ai sensi di legge contro coloro che dimostrassero poco rispetto della proprietà altrui >>.

Amedea Buserello ricorda ancora che le suore di Monselice insegnavano ai bambini una preghiera da recitarsi prima di coricarsi che pressappoco diceva: Ave Maria di grazia piena / fa che non suoni la sirena /fa che non vengano gli aeroplani / fammi dormire fino a domani.

Attività contro i banditi (?): dal Notiziario

Anche nel mese di luglio continuarono le operazioni contro banditi e ribelli (con questo termine venivano indicati dalla gnr anche i partigiani): morti e feriti si contarono da entrambe le parti. Il 14 luglio 1944 il capo della Provincia Fumei ordinava ai podestà di compilare un secondo esemplare delle liste di leva, da conservare in luogo sicuro, fuori della sede municipale. Il provvedimento si rendeva necessario per limitare i danni causati dai continui furti di documenti nelle sedi municipali effettuati dai partigiani per impedire l’identificazione di quanti non si presentavano alla chiamata alle armi.

In un’azione di rastrellamento il 26 luglio cadeva il milite Michele Galliero, appartenente alla 2^ compagnia ausiliaria della guardia nazionale repubblichina di stanza a Monselice. Il 31 luglio 1944 il capitano Edinio Rossato, comandante della compagnia Camicie Nere, ringraziò il podestà per la partecipazione ai funerali dei militi Gambin Florio e Galliero Michele. La guerra civile mieteva vittime al di qua e al di là della barricata.

I lavori di fortificazione a Monselice nell’agosto 1944

Il 22 agosto gli alleati liberarono Firenze. In previsione dello sfondamento della linea gotica il comando tedesco, nell’estate del 1944, avviò un vasto programma di opere difensive (trincee, fosse anticarro e linee difensive) che da Chioggia andava fino a Verona. Tutto il Veneto era un immenso cantiere.

Lo scopo era di creare alcune linee di difesa per resistere ad oltranza all’avanzata degli alleati, impegnandoli prima che arrivassero alle grandi città del nord. Una prima linea di fortificazione aveva il suo punto di forza nell’area sud-ovest dei Colli Euganei, tra Este e Monselice, per prolungarsi poi lungo la Rovigana e il canale Gorzon, fino a Cavarzere e al mare. Una successiva linea, definita di resistenza ad oltranza, era posta lungo il Bacchiglione da Vicenza a Padova e, lungo il Brenta, da Padova alla laguna. Più a nord, costeggiando tutto l’arco montano delle Prealpi e dei Sette Comuni, si estendeva l’ultima posizione difensiva allestita dai tedeschi nel Veneto.

Data l’urgenza di apprestare le difese, tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni (compresi i liberi professionisti, gli impiegati e i commercianti) vennero avviati al lavoro coatto.

L’annuncio dell’avvio delle opere di fortificazione fu dato con una certa solennità il 15 agosto 1944, festa dell’Assunta. Il proclama del podestà Barbieri recitava perentorio

<< Avranno inizio nel territorio del Comune degli importanti lavori che richiedono l’impiego di forti contingenti di mano d’opera. In seguito disposizioni ricevute dalle superiori autorità civili e militari della Provincia si invitano tutti i cittadini dai 16 ai 60 anni a presentarsi all’ECA alle ore 7 precise di mercoledì prossimo 16 corr. per essere avviati al lavoro. La durata dei lavori di cui sopra è in rapporto al numero dei lavoratori che saranno occupati e comunque non superiori ai 15 giorni. Sono esclusi dalla presentazione: un uomo per ogni azienda agricola della superficie superiore ai 10 ettari; i bovai; gli operai strettamente addetti alle industrie di guerra; gli addetti ai servizi della alimentazione; gli operai strettamente necessari ai servizi di pubblica autorità; i medici; i mutilati di guerra con certificato di esonero della propria Associazione. Non saranno ammesse altre esenzioni oltre a quelle sopra elencate. Tutti dovranno presentarsi con il badile. Per coloro che non ne sono in possesso, sarà provveduto d’autorità. Sono certo che, date le attuali contingenze, i cittadini sapranno dare una prova novella del loro attaccamento alla loro terra senza che si debba rendere necessaria l’applicazione degli eventuali possibili mezzi di coercizione >>.

Il 16 agosto gli uomini ‘abili’ della Bassa padovana, come quelli dell’intero mandamento di Este e Monselice, erano impegnati sui colli con vanga e piccone sotto la guida di istruttori tedeschi. Ben presto si aggiunsero “molte centinaia e migliaia” di operai provenienti dai paesi del Polesine, dalla città e dalla provincia di Padova.

“Questa volta almeno, unica volta forse nella storia umana” – scrive il maestro Gattazzo, redattore della cronistoria di San Bortolo di Monselice – “si son visti accedere allo stesso lavoro obbligatorio grandi e piccoli, nobili e villani, senza distinzione, costretti tutti da una legge inesorabile, come quella che impera nei regni d’oltretomba”. Nel territorio di Pozzonovo migliaia gli operai furono occupati nella costruzione di un centinaio di casematte e nello scavo di camminamenti “per decine e decine di chilometri”.

Dal 17 agosto le autorità nazi-fasciste cominciarono a sequestrare tutte le biciclette in circolazione per assegnarle al personale che veniva avviato al lavoro. Verso la fine di agosto i trenini di Adria e di Piove di Sacco arrivavano a Cavarzere rigurgitanti di “precettati” che correvano subito al centro per ricevere le ultime disposizioni dei comandi. “Erano operai, lavoratori di terra, professionisti, merciai, commercianti conosciutissimi. E dovevano prendere in mano la vanga ed il piccone, accomunarsi nel lavoro ai loro dipendenti, passar le giornate sotto il sole torrido di quei giorni” (Gios).

A Marendole fu costruita una grande fossa anticarro larga otto metri, profonda quattro. L’orario di lavoro andava dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 19. Tutti però facevano meno che potevano. I terreni venivano tagliati scavando una rete di fossati profondi; le piante di piccolo e di grosso fusto venivano gettate al suolo allo scopo di allargare la visuale ed eliminare qualsiasi ostacolo al controllo del terreno. I lavori furono sospesi alla fine di ottobre, quando ormai era venuto meno il motivo di prolungarla, dal momento che l’offensiva alleata si era arrestata alle porte di Forlì e di Faenza.

Per chi rifiutava il lavoro o non si presentava, la punizione era sicura. Il 2 settembre 1944 il podestà scriveva al comando della gnr di provvedere al fermo di Salmistraro Italo, abitante a Ca’ Oddo, perché si era rifiutato di trasportare gli operai al lavoro.

Il 6 settembre la direzione della TODT segnalò al comando tedesco l’assenza di 3 operai. Le indagini rilevarono che Zuccolo Adolfo era ammalato; Nugolin Antonio era scappato; Padovan Sergio fu diffidato a riprendere il lavoro.

Singolare il caso di Antonio Filippi impiegato nei lavori di fortificazione a Monselice. I tedeschi accertarono che era un disertore e invitarono il podestà affinché:

<< sia licenziato subito dai lavori di fortificazione e consegnato alla gnr di Monselice per essere giudicato dal tribunale militare >>.

Curiosa la vicenda di Ottavio Baveo, uno dei 29 giovani arrestati per il fallito attentato al sottopassaggio di via Valli. Il 25 ottobre l’organizzazione TODT, chiedeva al podestà “di invitare ai lavori la recluta Baveo, minacciando l’immediato arresto”. La lettera, conservata in archivio, è redatta in tedesco, ma qualcuno a matita ha aggiunto “trovasi in arresto per motivi politici”: proprio in quei giorni infatti la gnr aveva arrestato i giovani ritenuti responsabili dell’atto di sabotaggio alla ferrovia.

Un avviso pubblico del 12 settembre 1944 invitava tutti i detentori di filo spinato utilizzato per recingere i campi a consegnarlo al centro di raccolta istituito preso l’azienda di Narciso Masiero (in via Marendole). I manifesti precisavano che il filo spinato era destinato a

<< coprire il fabbisogno occorrente per l’Esercito. Esso sarà pagato ai prezzi contemplati dal listino nazionale prezzi. I proprietari di terreni sono tenuti a consegnare il filo spinato spontaneamente e nella massima misura possibile, con avvertenza che se la raccolta non dovesse riuscire soddisfacente le Autorità Germaniche hanno dichiarato che provvederebbero alla requisizione >>.

Il 31 ottobre 1944 il podestà scrisse a mons. Gnata pregandolo di informare dall’altare che il comando germanico di Vanzo (frazione di San Pietro Viminario) stava per trasferirsi in altra zona per cui “tutti coloro che hanno avuto la bicicletta requisita dal Comando Lavori di Vanzo, dovranno presentarsi subito col buono di requisizione, dove verrà loro restituita la bicicletta o verrà loro pagato il corrispondente indennizzo”.

I lavori presso Marendole continuarono con manovalanza locale, ma il 4 novembre ripresero con nuovo vigore. Il podestà Barbieri fece pubblicare un manifesto dal tono assai minaccioso

<< Mobilitazione servizio obbligatorio del lavoro: d’ordine del comando germanico gli uomini dai 14 ai 60 anni sono mobilitati per il servizio obbligatorio del lavoro. Pertanto tutti coloro che si trovano nelle suddette condizioni dovranno trovarsi domani mattina 5 novembre alle ore 7.30 precise presso la casa Belluco Tranquillo (strada valli). Coloro che non si presenteranno saranno passibili di immediato arresto e puniti secondo le leggi di guerra >>.

Numerosi i danni al territorio. Significativa la lamentela del conte Vittorio Cini del 17 novembre indirizzata alla milizia nazionale di Padova:

<< a seguito dei noti lavori di fortificazione intrapresi nella zona di Montericco, gli operai addetti ai lavori, oltre ad effettuare il taglio delle piante soggette a requisizione, provvedono pure a una sistematica opera di distruzione sia del bosco pronto al taglio, come pure per quelli non ancora in rotazione di raccolta. Si prega vivamente Codesto Comando, onde voglia provvedere ad una sollecita opera di vigilanza da parte della Milizia Forestale, oppure a mezzo della Guardia Naz. Repubblicana >>.

Naturalmente non mancarono di farsi vivi i soliti ignoti. Il 24 novembre il podestà comunicò alla prefettura che furono rubate dalle opere di fortificazione numerose fascine utilizzate per mascherare i camminamenti e consistenti traverse di legno nelle località Vetta e San Bortolo. Ma, come non bastasse, pochi giorni dopo rubarono dal fortino B 14, in località San Bortolo lungo la statale 16 Adriatica, anche il coperchio di chiusura.

La paura della popolazione e l’attività repressiva della gnr

La guerra si era avvicinata più che mai “ai nostri paesi e cominciava a farsi pericolosa per i nostri averi e per le nostre stesse terre” – commentavano i parroci monselicensi. Nuove truppe tedesche giunsero per rinforzare il territorio della Bassa padovana. Numerosi rifugi stradali furono scavati dal comando germanico lungo tutta la strada Rovigana per proteggere dagli attacchi aerei i militari in transito.

Molti monselicensi temevano che proprio attorno a Monselice si potesse svolgere lo scontro tra alleati e tedeschi. Tutti erano consapevoli che le località dell’Italia centro-meridionale, dove si erano verificati simili combattimenti, erano state rase al suolo da azioni tempestive dei caccia alleati. Si temeva, per Monselice, la medesima sorte.

L’attenzione era sempre rivolta alle notizie che giungevano sulla situazione politica e militare trasmesse dalla radio. Non giovò alla situazione complessiva il telegramma del questore del 2 agosto 1944 inviato al presidente dell’associazione calcio Giancarlo Barison con il quale si ribadiva:

<< che a seguito di disposizioni emanate dal ministero della cultura popolare, tutte le manifestazioni sportive si intendono sospese fino a nuovo ordine >>.

Il 1° agosto il milite Antonio Sadocco della gnr ferroviaria di Monselice, denunciava 5 suoi camerati, rei di intesa con i banditi, e avvertiva che questi avrebbero tentato un colpo di mano per impossessarsi delle armi in dotazione al comando. I militi, arrestati e sottoposti ad interrogatorio, confessarono. Qualche giorno dopo furono fermati Torquato Tasso, Albertino Cardigan, Mario Veronese e Aristotele Brandelli, “perché elementi notoriamente sovversivi”, segno evidente delle intenzioni della gnr di contenere la crescente attività partigiana monselicense.

Il 5 agosto il podestà deliberò addirittura di sopprimere il tratto della strada comunale che attraversava la località Busa, situata nella frazione Stortola, perché utilizzata dai malavitosi per compiere furti e atti vandalici nella zona.